草津白根山と温泉資源

古くから火山活動を続けている草津白根山は、霊山として修験者が修行の場でした。草津白根山を源とする水は火山活動により強い酸性の伏流水となり、草津白根山の麓で草津温泉として湧出しています。草津温泉は修験者の拠点となり、温泉の効能から日本三名湯のひとつとして知られるようになりました。

草津白根山

草津白根山は、白根山・本白根山・逢ノ峯などの火山群の総称のことです。草津白根山は溶岩を噴出したことがない火山ですが、山腹や山麓には殺生河原などの多くの噴気孔があります。草津白根山で浸透した水は、温泉伏流水として麓から温泉として噴出しています。

草津白根山の火山活動

草津白根山の火山活動は、すべて水蒸気爆発と考えられています。文化2年(1805年)の湯釜の水蒸気爆発で大量の降灰をもたらし、明治15年(1882年)から数年間隔で爆発を繰り返しています。近年も噴火を起こして死傷者を出す被害が生じています。

- 山行日

- 2009/10/12

- 天 候

- 晴れ

- ルート

- 白根レストハウス(10:15)~逢ノ峰山頂(10:30)~鏡池(11:15)~本白根展望所(11:30)~探勝歩道最高地点(11:50)~山頂駅(12:50)~白根レストハウス(13:00) 白根レストハウス(13:05)~湯釜(13:15)~白根レストハウス(13:25)

- 地 図

- 山と高原地図「志賀高原 草津白根山・四阿山」

- 同行者

- ひめ

- 標 高

- 草津白根山(2171m)、逢ノ峰(2109.9m)

草津白根山

日本百名山のひとつで、最高峰は本白根山です。現在も活動を続ける活火山であり、火山活動の状況により立ち入り規制が行われることがあります。

草津白根山湯釜

山頂に位置する火口湖で、エメラルドグリーンの白濁色の湖水が特徴です。湖底から湧き出る温泉に含まれる鉄イオンや硫黄などによりグリーンの光だけが反射されています。

鏡池

本白根山中腹の旧噴火口にできた池です。湖底は冬季に凍結と融解を繰り返し、多角軽土と言われる亀の甲羅の模様をした亀甲状構造土が形成しています。

殺生河原

草津白根山の南東山腹にある旧火口のひとつで、文政8年(1825年)から硫黄採掘が行われたことがあります。噴気孔の周囲は有毒な硫化水素ガスが噴き出しているため立入禁止です。

白根山信仰と草津温泉

古くから火山活動を繰り返した草津白根山は、白根山を御神体とする白根神社が創建して信仰の対象となりました。神仏習合により白根山は修験僧による修験の場として発展し、草津温泉はその拠点の1つとして整備されました。修験僧の中心的な存在である白根神社の別当・湯本氏は光泉寺を創建し、武田家の滅亡や真田家の移封などで武将として没落したからも草津温泉の湯守として大きな影響力を残しました。

日本三名泉・草津温泉

草津温泉の開湯は古く、古墳時代の日本武尊や奈良時代の高僧行基などの開湯についての諸説あります。温泉の湧出量は毎分3万リットル以上で自然湧出量日本一を誇り、泉質は酸性泉で殺菌効果があります。強い酸性の温泉水では細菌や雑菌が生きることができず、源泉に五寸釘を浸けておくと数日で溶けてしまうほどです。江戸時代の林羅山は日本三名泉のひとつとして草津を挙げています。

光泉寺

行基は湯畑の近くにある小高い丘から光る泉を発見したと云われます。この泉が万病を治したことから、養老5年(721年)に薬師如来を祀り光泉寺を建立したとされています。

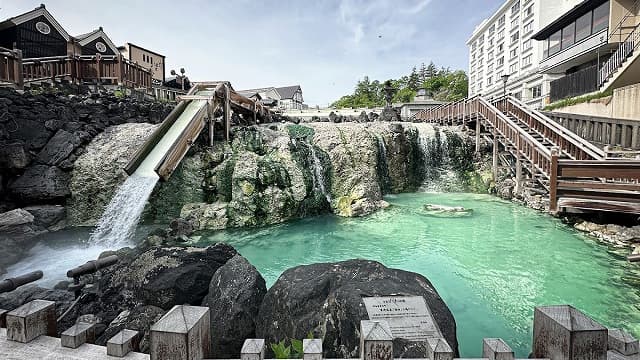

西の河原公園

湧出した温泉が湯川となり独特の荒れ果てた光景を造り出しています。強い酸性の温泉で魚や草木が生育しないため、仏教の死後の世界である賽の河原から名付けられました。

草津温泉の泉質

草津白根山の東麓には草津温泉や万座温泉などの温泉が多数あり、江戸時代に温泉宿が設けられて湯治客で賑わいました。これらの温泉は酸性が強く、万座温泉は硫黄濃度日本一とされています。草津白根山山腹の富貴原の池付近で浸透した水は、殺生河原などの多くの噴気地帯を通過する過程で火山ガスの温度と酸性成分を与えられ、さらに流下するうちに流路の周囲の岩石の成分を溶入して高温・強酸性・高濃度の温泉伏流水として草津市街地やその周辺地域に湧出していると考えられています。

独特な入浴法

草津温泉の源泉はおよそ50度と熱く、そのまま入浴することはできません。水を足して冷ますと効能が薄れるため、明治10年(1877年)に時間湯の入浴法が確立されました。入浴前の準備運動を兼ねて入浴者自身が湯もみを行い、泉質を変えずに冷ました温泉に入浴する独特な入浴法です。

湯畑

湯畑から湧出する温泉は温度が高いため、7本の木樋に通して外気で冷やして旅館へ通されます。湯畑では江戸時代半ばから年3回ほど硫黄成分が沈殿した湯の花が採取されています。

将軍御汲上之湯

木枠で囲まれている部分で汲まれた温泉が樽に詰め江戸城に運ばれました。八代将軍・徳川吉宗や十代将軍・徳川家治などは草津の湯を好み、江戸で草津の湯を楽しみました。

ベルツ博士と草津温泉

明治11年(1878年)には日本温泉医学の父と呼ばれるベルツ博士が草津温泉を訪れました。ベルツ博士は草津のことを世界無比の高原温泉でヨーロッパ有数の温泉場カルルスバードよりも賑わうだろうと絶賛しました。ベルツ博士は草津温泉を理想の温泉郷とすべく、草津温泉の泉質や効能を発表して世界に紹介しました。

草津温泉郷

草津温泉の中心部は湯畑を中心にひょうたん型に仕切られています。このデザインを担当したのは芸術家・岡本太郎で、湯治とスキーのために草津温泉を訪れたときに依頼されたようです。