前橋市

前橋市は群馬県の中央部よりやや南に位置する群馬県の県庁所在地です。周囲を山に囲まれて寒暖の差が大きな地域で、冬は赤城山から吹き降ろす乾いた風のからっ風は赤城おろしと呼ばれ、冬の風物詩として知られます。

概要

- 面積

- 311.59km2

- 人口

- 330,824人(2021年11月1日)

- 市の木

- ケヤキ、イチョウ

- 市の花

- バラ、ツツジ

- キャッチフレーズ

- 水と緑と詩のまち

- 地図

特集

歴史

前橋は古くは厩橋と称していました。大和王権との結びつきが強く700基を超える古墳が造営され、律令体制下では上野国の国府が置かれ政治的な中心地となりました。室町時代に厩橋城が築かれると上杉、武田、北条氏の攻防の地となりました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

赤城山南麓は頭無遺跡や鳥取福蔵寺遺跡などで旧石器時代から人の営みが多数残されています。やがて縄文時代になると、徳丸仲田遺跡や荒砥北三木堂遺跡、小島田八日市遺跡などで定住して生活するようになりました。稲作農耕が伝わると荒口前原遺跡や水沼遺跡で集落を形成し、水田を営むようになりました。

古墳時代、飛鳥時代

畿内の大和王権は前方後円墳を営み、濃尾平野を中心に展開した狗奴国は前方後方墳を営んでいました。これらの文化が入り込んで多くの古墳が営まれるようなり、やがて大和王権の影響を強めて前方後円墳が相次いで造営されるようになりました。

前二子古墳

6世紀初頭の前方後円墳で墳丘長は94メートルあります。大室古墳群で最初に造営され、石室からは土器、装身具、鏡、金メッキされた馬の飾り金具などの副葬昂が出土しました。

蛇穴山古墳

7世紀末に造営された三段築成以上の方墳で、墳丘斜面には三段の葺石で飾られていたと考えられています。仏教の影響を受けた完成度の高い横穴式石室があり、石室壁面は漆喰で白く平らに仕上げられています。

奈良時代、平安時代

大同元年(806年)に赤城神社が小沼から見上げる地蔵岳の中腹から大沼の畔に遷宮されました。天仁元年(1108年)と大治3年(1128年)に浅間山が大噴火を起こして水田のほどんどが放棄されました。

赤城姫伝説

高野辺大将家成という公家の娘に淵名姫、赤城姫、伊香保姫という3人の美しい姫がいました。継母は美しい姫を憎み、姉姫の淵名姫を利根川の倍屋ヶ淵で殺害し、次女の赤城姫は赤城山で龍神に助けられて赤城大明神となりました。姫たちの父である高野家成は、淵名姫を弔うために淵名明神を建立すると、そこに一羽の鴨の羽に乗る赤城姫が現れ、この鴨が大沼に留まり小鳥ケ島となりました。生き延びた伊香保姫は高光中将と結婚して2人の娘を授かりますが、高光中将は大伴大将に攻められて命を落とし、伊香保姫は悲しみのあまり2人の娘と沼に身を投げました。伊香保姫の持仏を祀る水沢寺の住職は、伊香保姫の霊夢を見て神化したことを感得したとされます。

赤城神社

関東地方を中心として全国に300社ほどある赤城神社の本宮で、三夜沢町、二之宮町にある赤城神社と区別して大洞赤城神社とも呼ばれています。

女堀

大間々扇状地の再開発で農業用水を確保するために計画された堀跡です。浅間山の大噴火で荒廃した地を復旧される目的で造営されましたが、完成することはありませんでした。

鎌倉時代、南北朝時代

当初は安達氏や幕府の最高権力者であった北条得宗家の支配下に入り、のちに鎌倉幕府の初代問注所執事である三善康信の後裔と伝えられる善氏が治めたとされます。12世紀初頭に浅間山の大噴火があり大きな被害を受けました。

膳城跡

源頼朝に仕えた儒家で鎌倉幕府問注所執事の三善康信が築城し、三善康信の子孫という善氏が居城としました。善氏は上杉氏と後北条氏の争いで没落し、膳城は武田氏に攻略されて廃城となりました。

滝沢の不動滝

赤城山最大の瀑布で、冬は凍結した氷柱が見られます。滝に通じる道沿いにある滝沢不動尊は、応永13年(1406年)に上野国佐貫の庄司藤原道広が奉祀したものです。

室町時代、安土桃山時代

15世紀に築造された厩橋城は戦国時代に攻防の的となり ました。永禄3年(1560年)に関東に侵攻した上杉謙信は北条高広を厩橋城主としますが、永禄10年(1567年)に北条氏康と武田信玄の大軍が厩橋城に攻め寄せました。天正10年(1582年)に武田氏が滅亡して織田氏の滝川一益が厩橋城に入りますが、本能寺の変を好機ととらえた後北条氏が神流川の戦いで滝川一益を敗走させました。天正18年(1590年)に後北条氏が滅亡すると徳川家康が関東に入封して、厩橋には平岩親吉、大胡には牧野康成が封ぜられ、文禄元年(1592年)には諏訪頼水が総社に封ぜられました。

江戸時代

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの戦功により厩橋城に酒井重忠が入り、総社領を与えられた秋元長朝は総社藩を立藩して3年かけて天狗岩用水の開削をして新田を開発しました。寛延2年(1749年)に松平朝矩が前橋城主となりますが、明和4年(1767年)に利根川の氾濫で川越へ移り、100年も城主不在の期間が続きました。天明3年(1783年)の浅間山の大噴火で多量の降灰と泥流で大飢謹となり各地で暴動が起こりました。慶応3年(1867年)に松平氏を再び前橋に迎えましたが、まもなく明治維新を迎えました。

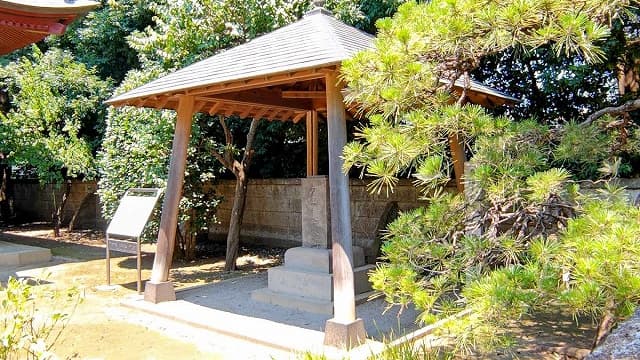

力田遺愛碑

力田とは精農に尽くしたという意味で、天狗岩用水を開削した秋元長朝への感謝を込めて建てられました。農民たちは農家1軒あたり一握りの米を出し合い建立したとされます。

上泉郷蔵

寛政8年(1796年)に天災や飢餓などの非常時に備えて麦などの穀物を貯える目的として、前橋藩の貯穀令により建てられた土蔵です。

石田玄圭の墓

石田玄圭は江戸時代後期の医家・和算家で、暦学小成を著しました。三浦無窮に医学を学び、藤田貞資から和算を学びました。文化8年(1811年)には榛名神社に算額を奉納しています。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治3年(1870年)に官営の富岡製糸場に先立ち前橋藩営の器械製糸所が操業を始め、糸の町として大いに栄え製糸業の中心地のひとつとなりました。明治9年(1876年)に県庁が置かれ、一時県庁が移転する時期もありますが発展を続け、明治25年(1892年)に前橋市が誕生しました。昭和20年(1945年)の終戦間際には空襲で中心市街地の8割を焼失する被害を受けました。

船津伝次平の墓

日本三老農の一人とされる船津伝次平は、養蚕の基本である桑の栽培の研究をして桑苗簾伏法を出版しました。農業全般の近代化に貢献し、駒場農学校(現東京大学農学部)の教官となりました。