江戸湾沿岸と幕末の動乱

江戸湾に黒船が来航すると、日本は開国論争で大きく揺れ動きました。欧米諸国は圧倒的な武力でアジア諸国を植民地化していた状況から、幕府は開国を強行したことで国内はさらに混乱を極めました。港区区域の沿岸には幕末の激動から明治維新へと向かう史跡が多く残されています。

黒船来航と日米和親条約

嘉永6年(1853年)にアメリカの東インド艦隊司令長官・ペリーが浦賀沖に現れ、幕府に対してアメリカ大統領の親書を渡して開国を迫りました。老中首座の阿部正弘は回答を翌年に引きのばし、その間に通商には応じない方針を固めて江戸湾に台場を整備して防御力を高めました。

日米和親条約の締結

再び来航したペリーは幕府に対して強い態度で開国を迫り、幕臣の林復斎がこの対応にあたりました。この交渉により、薪水給与と下田・箱館の開港、領事駐在などを約束する日米和親条約が締結されました。阿部正弘は老中を辞任し、外国情勢に詳しい堀田正睦を次の老中に推挙しました。

江川氏調練場跡

天保12年(1841年)に造営された高島流洋式砲術教授の教場で、伊豆韮山で反射炉を造営した江川太郎左衛門が手掛けました。

品川台場

嘉永6年(1853年)のペリー来航を受けて幕府が整備を始めた台場で、安政元年(1854年)の御殿山下台場まで造営が続けられました。

開国論争

安政5年(1858年)にアメリカ総領事ハリスが来航して通商を求めると、開国派の老中・堀田正睦は朝廷に伺いを立てますが、朝廷は条約の締結に反対しました。混乱した状況において、幕府は大老職を井伊直弼に与えて諸問題に対処させますが、そのやり方が強引なため大きな反発を招いていきました。

佐藤一斎墓

佐久間象山や渡辺崋山などを門下生に置いていた儒学者で、執筆した言志四録は西郷隆盛、勝海舟、坂本竜馬らに大きな影響を与えました。

林鶴梁墓

幕末から明治初めの儒学者で、鎖国政策の強化を説いて幕府で排斥されました。明治維新後も新政府には仕えず麻布に端塾を開いて教育にあたりました。

日米修好通商条約の締結

隣国の清国がアロー戦争で英仏連合軍に敗れると、幕府内では開国派の意見が高まりました。安政5年(1858年)に井伊直弼は天皇の承認のないまま日米修好通商条約に調印し、米英露仏蘭の公使館が設置されていきました。日米修好通商条約に反対する尊王攘夷派は、立て続けに外国人を襲撃する事件を起こしました。

東禅寺

安政6年(1859年)に日本最初のイギリス公使館が置かれました。文久元年(1861年)に常陸水戸藩浪士が襲撃し、翌年には信濃松本藩士・伊藤軍兵衛が襲撃しました。

最初のオランダ公使宿館跡

安政6年(1859年)にオランダ公使館が西應寺に置かれましたが、慶應3年(1867年)の薩摩藩邸焼き討ち事件で全焼しました。

最初のフランス公使宿館跡

安政6年(1859年)にフランス公使館が済海寺に置かれました。2代目フランス公使レオン・ロッシュは幕府寄りの姿勢で強硬に支援しました。

最初のアメリカ公使宿館跡

安政6年(1859年)にアメリカ公使館が善福寺に置かれ、初代アメリカ公使として下田からハリスが到着しました。

安政の大獄と桜田門外の変

井伊直弼の強引な政治に対して、尊王攘夷を掲げる水戸藩らは反発しました。井伊直弼は幕府の決定に反対する尊王攘夷派らを弾圧する安政の大獄を進めて対抗しました。こうした混乱の中、朝廷は幕府の違勅調印を問題視し、尊王攘夷派の水戸藩に対して孝明天皇の密勅を遣わしました。

桜田門外の変

幕府を介さずに孝明天皇の密勅が送られたことを受け、幕府は朝廷に使者を出して理解を得ました。幕府は水戸藩に対して密勅を提出するよう求めますが、水戸藩は賛否に分かれる事態となり、反対派の過激派は大老・井伊直弼の暗殺を計画しました。安政7年(1860年)に井伊直弼は桜田門外の変で暗殺され、幕府の権威は失墜しました。

愛宕神社

(1603年)に徳川家康が防火の神として創建した神社で、桜田門外の変で集結した水戸脱藩浪士17名と薩摩藩士1名が愛宕神社に祈願しました。

桜田門

尊王攘夷派の過激派志士は、雪が降るなか愛宕山を出発して、江戸城に登城する途中の大老・井伊直弼を襲撃して暗殺しました。

江戸幕府の終焉

尊王攘夷派の襲撃が頻発したことで、イギリス、アメリカ、フランスは寺院を間借りした公使館ではなく、御前山に公使館を建設するよう幕府に求めました。幕府は反対派を退けて御殿山に公使館を建造しますが、文久2年(1862年)に高杉晋作ら長州藩士が英国公使館を焼き討ちする事件を起こしました。

大政奉還

15代将軍・徳川慶喜は、外国嫌いの孝明天皇の崩御を受けて、諸外国を味方につけるため兵庫港の開港を表明しました。これに雄藩は反発し、薩摩藩は長州藩とともに討幕運動を進めるようになりました。この動きに対して土佐藩は幕府に大政奉還の建白書を提出し、慶応3年(1867年)に政権が朝廷に返還されました。

王政復古の大号令

慶応3年(1868年)に明治天皇は王政復古の大号令を発して明治新政府が樹立しました。小御所会議で徳川慶喜の排斥と辞官納地が決まりますが、この処遇に旧幕府は反発して戊辰戦争へと発展しました。旧幕府軍と新政府軍が鳥羽・伏見で激突しますが、旧幕府軍は敗れて徳川慶喜は江戸に逃亡しました。

江戸城無血開城

徳川慶喜は江戸に戻ると寛永寺で謹慎しますが、旧幕府は恭順派と主戦派に分裂しました。新政府軍は江戸総攻撃を計画し江戸へと攻め寄せますが、旧幕府の勝海舟が西郷隆盛と会談を行い、江戸城無血開城が実現しました。やがて旧幕府軍は戦いの舞台を北へ変えていき、箱館戦争を経て幕末の動乱は終わりを迎えました。

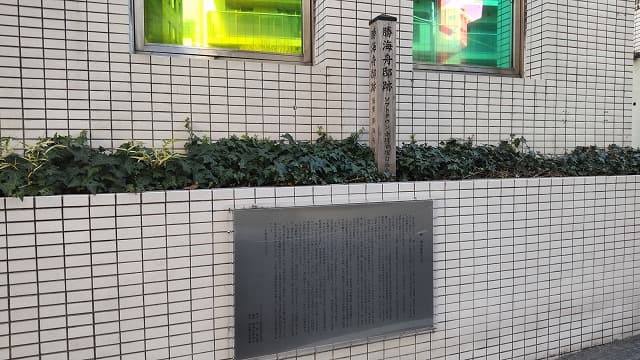

勝海舟邸跡

安政6年(1859年)から勝海舟が邸宅としていた場所で、明治元年(1868年)に将軍職を退いた徳川慶喜に従い駿府に移りました。

西郷・勝両氏会見地

慶応4年(1868年)に江戸城総攻撃を目前に控えた西郷隆盛と勝海舟が会見した場所で、歴史的な無血開城が合意しました。

明治時代と近代化

明治時代を迎えると、日本は急速に近代化が進みました。明治4年(1871年)に国内初の官営工場が設置され、明治5年(1872年)に新橋から横浜まで鉄道が開通しました。明治5年(1872年)に学制が公布され小中学校が整備されていき、明治6年(1873年)には日本で最も古い公園のひとつとして芝公園が整備されました。

福沢・近藤両翁学塾跡

明治元年(1868年)に福沢諭吉が開いた慶應義塾は、明治4年(1871年)に攻玉社に譲られて近藤真琴による学校となりました。

大国隆正墓

平田篤胤の塾で国学を学び津和野藩の養老館で国学の教師となりましたが、王政復古の大号令で東京に移り、神祇官の諮問役を務めました。

勝安房邸跡

幕臣・勝海舟が明治5年(1872年)から晩年を過ごした場所で、参議などを務める傍ら、氷川清話などを執筆しました。

旧新橋停車場跡及び高輪築堤跡

明治5年(1872年)に開業した旧新橋駅跡で、アメリカ人建築家プリジェンスが設計しました。日本の鉄道発祥の地となります。

芝公園

明治6年(1873年)に太政官布達により上野、浅草、深川、飛鳥山とともに増上寺の敷地に公園が整備されることとなり造営されました。