新宿区

新宿は東京都のほぼ中心にあり、豊島台地と淀橋台地の丘陵と下町低地に分けられます。外国人住民も非常に多く、特に大久保エリアはコリアタウンとして知られています。世界で最も利用者の多い新宿駅には百貨店や複合型商業ビルが立ち並び、東洋最大級の歓楽街である歌舞伎町が形成しました。

概要

- 面積

- 18.22km2

- 人口

- 346,705人(2021年12月1日)

- 区の木

- けやき

- 区の花

- つつじ

- 区の未来特使

- 鉄腕アトム

- 地図

特集

歴史

湿地帯が広がる土地に甲州街道が整備され、内藤氏が新たな宿場町・内藤新宿を整備しました。湿地帯は明治時代に鴨場として利用されました。戦後に湿地帯が埋め立てられて住宅地が広がり、東洋一の繁華街と言われる歌舞伎町などが生まれました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

神田川・妙正寺川流域に後期旧石器時代の妙正寺川1号遺跡、下戸塚遺跡などが残されています。台地上を中心に60カ所以上の縄文遺跡が残され、市谷加賀町二丁目遺跡では縄文人の人骨が発見されました。弥生時代中期に生まれた白銀町西遺跡などは時代が経過するにつれ、規模を大きくして環濠集落を形成しました。

古墳時代、飛鳥時代

弥生時代に増加した集落は次第に減少していき、前方後円墳は造営されませんでした。古墳時代後期の5世紀になると下戸塚遺跡に小円墳が造営され、西早稲田三丁目遺跡や落合遺跡などの集落跡から竪穴住居跡が見つかりました。

奈良時代、平安時代

落合遺跡から奈良時代の土器を焼いたとされる土器焼成遺構が見つかり、妙正寺川を望む台地斜面に下落合横穴墓が造営されました。平安時代の仏教の広がりで火葬が行われるようになり、新宿区29号遺跡では蔵骨器が出土しています。

穴八幡宮

康平5年(1062年)に奥州を平定した源義家が創建した八幡社で、寛永18年(1641年)に境内から黄金の御神像が安置された横穴が見つかりました。

鎌倉時代、南北朝時代

坂東八平氏と呼ばれた在地武士団の秩父氏から分出した江戸氏が勢力を広げました。

室町時代、安土桃山時代

上野国から移り住んだ大胡重行は、天文24年(1555年)に北条氏康から牛込氏を名乗ることを許されて牛込から日比谷に至るまで統治しました。天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が滅ぶと、徳川家康が転封して牛込氏も従いました。江戸城西門警護の功績が認められた内藤清成は、天正19年(1591年)に徳川家康から新宿に屋敷地を拝領しました。

牛込氏墓

中世より牛込地区に居住した豪族で、天文24年(1555年)に北条氏康から改姓が認められ、牛込氏として牛込から日比谷あたりを領有しました。

多武峰内藤神社

内藤清成は馬で駆けた範囲の土地を約束され、広大な土地を馬で駆け巡りました。当該神社にはそのまま息絶えた駿馬伝説が残されています。

江戸時代

江戸幕府が甲州街道を整備すると、人の往来を監視するため四谷見附と四谷大木戸を設置しました。元禄11年(1698年)に浅草で遊郭を営んでいた高松喜六は、5千両を超える上納金を納めることを条件に宿場町・内藤新宿を整備して遊郭などを整備しました。寛永13年(1636年)に3代将軍・徳川家光が造営した高田馬場は、8代将軍・徳川吉宗から穴八幡宮に流鏑馬を奉納する場となりました。享保3年(1718年)に内藤新宿は幕府から廃止の命令が出ますが、明和9年(1772年)に再興して明治時代に至るまで存続しました。

高田馬場の決闘

伊予西条藩の菅野六郎左衛門と村上庄左衛門は、元禄7年(1694年)に口論から高田馬場で果し合いに発展し、劣勢の菅野六郎左衛門は義理の甥・中山安兵衛の助太刀により勝利しました。中山安兵衛は赤穂藩士の堀部金丸の婿養子となり、元禄15年(1703年)に赤穂義士の一人として吉良邸への討ち入りに加わりました。

策の井

松平摂津守の下屋敷の井戸で、江戸砂子で名水と称されました。徳川家康が鷹狩りの帰りに汚れた策を洗濯した伝承から名付けられました。

四谷見附

江戸城外堀に設けられた三十六見附の一つで、甲州街道の出発点で江戸城の西の玄関口にあり、警備と防衛を担う見張番が駐在する城門でした。

四谷大木戸

元和2年(1616年)に夜間の通行を制限するために設けられた木戸は、寛政4年(1792年)に撤去されて昼夜を問わず人が往来するようになりました。

玉川上水水番所

玉川上水を開削した玉川兄弟は水元役となるも免職され、承応2年(1653年)に江戸に水を供給する水路や堰の管理をする番所が設けられました。

林氏墓地

元禄11年(1698)に3代林鳳岡が拝領した屋敷に造営された林羅山ら一族の墓地で、8代述斎から11代復斎までの4基の儒葬の形式の墓などが残ります。

山鹿素行墓

朱子学に不満を抱き古学に転じ、高潔な人格者として仁政を施す士道を提唱しました。朱子学を批判した聖学の出版で赤穂へ流罪となり、大石良雄ら赤穂浪士に影響を与えました。

関孝和墓

江戸時代中期の和算家で、代数計算の方法、ベルヌーイ数として知られる有理数の数列などを発見して世界三大数学者のひとりに数えられています。

寒泉精舎跡

寛政2年(1790年)に儒学者・岡田寒泉が開いた私塾です。岡田寒泉は柴野栗山、尾藤二洲とともに寛政の三博士と称されています。

田宮稲荷神社跡

江戸時代後期の歌舞伎脚本家・四代目鶴屋南北が書いた東海道四谷怪談の舞台で、民谷伊右衛門の妻・お岩を祀ります。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治5年(1872年)に畜産園芸の改良を目的とした内藤新宿試験場が設立されました。明治10年(1877年)に藤新宿試験場の敷地内に開校した農事修学場は、翌年に駒場に移転して東京大学農学部と東京農工大学の前身となる駒場農学校となりました。明治45年(1912年)の明治天皇の崩御を受けて、大正15年(1926年)に明治神宮外苑が奉献されました。

繁華街の形成

大正12年(1923年)の関東大震災で被災した人びとが東京西部に移り住むようになり、新宿駅の利用客が増加していきました。東京大空襲で焦土と化すと新宿駅には闇市や露天商が軒を構え、新宿ゴールデン街や新宿西口思い出横丁が生まれていき、歌舞伎町は東洋最大級の歓楽街となりました。

陸軍戸山学校跡

明治7年(1874年)に紀伊徳川家下屋敷跡地に設立した陸軍の教育機関で、戦後にGHQに接収されて都立公園となりました。

学習院旧正門

現在の学習院である華族学校の正門で、明治10年(1877年)に建造されたのち、昭和24年(1949年)に学習院女子大学の正門となりました。

大隈講堂

イギリス流の立憲政治を目指して立憲改進党を結成した大隈重信は、立憲政治の指導者的人材を育成する東京専門学校(現早稲田大学)を設立しました。

新宿御苑

明治12年(1879年)に皇内藤新宿試験場が宮内省の植物御苑となり、明治39年(1906年)に日露戦争の祝賀会を兼ねて新宿御苑として開苑しました。

聖徳記念絵画館

明治天皇の大喪が営まれた青山練兵場跡地に建造された絵画館は、明治天皇と昭憲皇太后の御威徳を称える壁画が展示されています。

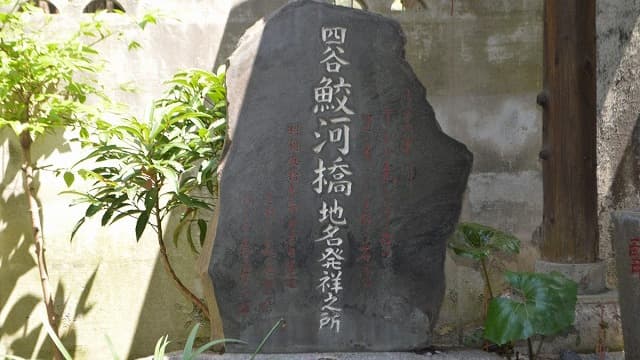

鮫河橋の旧スラム街

かつては粘土層の水はけの悪い湿地帯で昭和初期まで貧乏長屋が連なりました。日本最大級のスラム街と呼ばれ、人びとは陸軍士官学校の残飯で命を繋ぎました。

歌舞伎町

東京大空襲で焦土と化した土地を活用するため、歌舞伎劇場や映画館などを誘致したことに始まり、東洋最大級の歓楽街と呼ばれるまで発展しました。

東京都庁

平成3年(1991年)に竣工した高さ243メートルのツインタワーで、世界的に有名な建築家・丹下健三が設計しました。