笛吹市

笛吹市は甲府盆地中央部のやや東寄りに位置しています。北に秩父山地最南端にあたる大蔵経寺山や兜山があり、南の御坂山地に挟まれる甲府盆地の一部を形成し、市域を日本三大急流のひとつ笛吹川が北東から南西に流れています。山麓部には桃やぶどうなどの果樹地帯が広がり、美しい景観は日本一桃源郷とも称れています。

概要

- 面積

- 201.92km2

- 人口

- 66,526人(2021年11月1日)

- 市の木

- モモ

- 市の花

- バラ

- 市の鳥

- オオルリ

- 地図

歴史

奈良時代に甲斐国府や甲斐国分寺が設けられ、甲斐武田氏が石和荘を構えて本拠地としました。武田信虎が府中(甲府)に本拠を移すまで甲斐国の中心地であり、江戸時代に甲州街道が整備されて宿場町として発展して石和代官所が置かれました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

縄文時代前期の花鳥山遺跡から良質な土器とともに国内最古級のエゴマの炭化種子や籾殻圧痕がある土器が出土しています。縄文時代中期は最も栄えた時期で、釈迦堂遺跡や桂野遺跡などで土器や土偶が出土しました。弥生時代の遺跡は少ないですが、身洗沢遺跡で県内初の水田跡と木製農耕具が発見されています。

古墳時代、飛鳥時代

4世紀から5世紀末にかけて中央とのつながりがある有力者が、岡・銚子塚古墳や狐塚古墳などの大型の古墳を八代町付近に造営しました。6世紀以降になると横穴式石室をもつ古墳へと変化し、渡来系の積石塚古墳が甲府市東部の山麓に所在しています。古墳時代後期には仏教が伝えられ、寺本廃寺跡が確認されています。

岡・銚子塚古墳

4世紀後半に築造された前方後円墳で、曽根丘陵の東端に連なる丘陵上の平坦地に造営されました。江戸時代の発掘で鼉龍鏡や仿製二神二獣鏡が出土したと伝わります。

竜塚古墳

5世紀前半に築造された東日本最大級の方墳で、竜安寺山の斜面が平坦に変わる部分にあります。墳丘頂上と周濠から5世紀前半頃の土師器の破片が見つかりました。

姥塚

6世紀後半に造営された横穴式石室をもつ円墳で、石室長18メートルは東日本最大級の誇ります。古墳の周囲には幅10メートルほどの周濠が巡らされています。

経塚古墳

7世紀前半に築造された横穴式石室を持つ全国に10例しかない珍しい八角墳です。笛吹川の支流である金川の右岸にある山梨県森林公園金川の森の内部で公開されています。

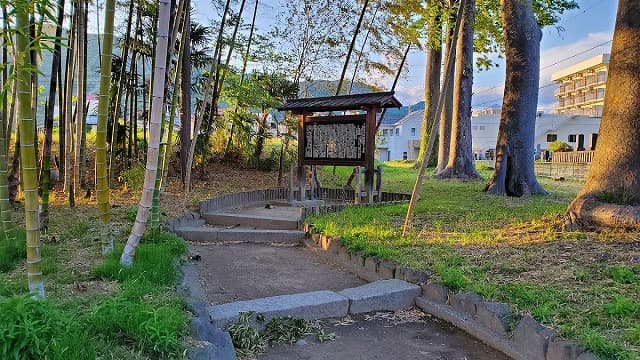

寺本廃寺跡

7世紀後半の白鳳時代に鳳山川と西川がつくる微高地に創建した甲斐国最古の寺院跡です。四方の寺域をもつ法起寺式伽藍配置の寺院で、地元の有力氏族が建立した氏寺と考えられています。

奈良時代、平安時代

大宝元年(701年)の大宝律令により甲斐国が置かれ、山梨郡、八代郡、巨麻郡、都留郡の4郡が置かれました。市域は山梨郡南部と八代郡北部にあたり、東海道から御坂山地を超える甲斐路(御坂路)が整備され、甲斐国府や甲斐国分寺が置かれて甲斐国の中枢部となりました。平安時代には天皇の供御の果物類を調達する石和御厨が置かれ、地耕免遺跡から雨乞いなどの祭祀で使われた遺物が出土しています。

甲斐国分寺跡

天平13年(741年)の聖武天皇の国分寺建立の詔により建設された古代寺院で、七堂伽藍が配置されていました。現在は塔跡や講堂跡などの礎石が残されています。

甲斐国分尼寺跡

国分寺と同じ頃に創建した女性の極楽往生を祈る寺院で、甲斐国分寺の500メートルほど北方にあります。講堂跡や金堂跡の基壇や礎石が残されています。

鎌倉時代、南北朝時代

甲斐源氏の武田信光が石和御厨を拠点として石和荘を構えました。甲斐路(御坂路)は甲斐と鎌倉を結ぶ主要街道として鎌倉街道と呼ばれ、芦川町を抜ける若彦路や雁坂峠を超える秩父路(秩父往還)などの街道とともに多くの人の往来がありました。

室町時代、安土桃山時代

15世紀半ばには甲斐国守護の武田信重が小石和成就院に館を築き、永正16年(1519年)に武田信虎が府中(甲府)に拠点を移すまで武田氏の拠点となりました。天正10年(1582年)に武田氏が滅亡すると、甲斐国は織田氏や豊臣氏、徳川氏に支配が移りました。

江戸時代

山梨県中西部の甲府藩と東部の谷村藩が成立しました。谷村藩はのちに廃藩となり、享保9年(1724年)の享保の改革で甲府藩も廃藩となり幕府直轄領となりました。五街道のひとつ甲州街道が整備され、石和に代官所が設けられて宿場町として栄えました。

八田家御朱印屋敷

武田氏の蔵前衆を務めた八田家の屋敷跡です。天正10年(1582年)の織田軍の兵火で焼失し、安政6年(1859年)の笛吹川の氾濫で崩壊しましたが、昭和15年(1940年)に再建されました。

明治時代、大正時代、昭和時代

山梨県峡東地域は桃やぶどうの生産量日本一を誇り、明治34年(1901年)に日本初のヨーロッパ型地下発酵槽がつくられてワイン製造が盛んになりました。明治40年(1907年)に笛吹川が大水害を起こし、笛吹川の流路が大きく変わりました。平成16年(2004年)に笛吹市が誕生し、翌年に桃・ぶどう日本一の郷を宣言したのち、平成25年(2013年)に日本一桃源郷を宣言しました。

石和温泉

昭和31年(1956年)に小松遊覧農場の敷地内で井戸を採掘したときに湧出した温泉です。高度経済成長期に温泉施設が作られましたが、バブル崩壊により客足が減少しました。