平城京に花開いた天平文化

聖武天皇は国家鎮護の思想により仏教を基盤として全国を統治し、行基などの僧侶が仏教を布教したほか、遣唐使により伝わる唐の影響を強く受けた天平文化が花開きました。日本の歴史や天皇の支配を記録するため古事記や日本書紀が編纂され、各地方の産物や自然、伝説などが風土記として記録されました。天皇や貴族を中心に和歌が流行し、万葉集なども編纂されています。

平城京遷都

文武天皇が若くして崩御すると、文武天皇の子である首皇子が成長するまで文武天皇の母・元明天皇が皇位を継承しました。元明天皇は首皇子の祖母にあたり、将来は首皇子に皇位を譲りたいと考えていました。首皇子を産んだ藤原宮子の父・藤原不比等も同じく首皇子を天皇にしたいと考えていたこともあり、元明天皇は即位に批判的な周囲から避けるため、藤原不比等の支えにより藤原京から平城京へ遷都を決定しました。

薬師寺旧境内

天武天皇が皇后の病気平癒を祈願するため天武9年(680年)に建立が開始された平城京薬師寺の前身となる寺院跡です。

奈良山瓦窯跡(中山瓦窯跡)

音如ヶ谷瓦窯跡、鹿背山瓦窯跡、市坂瓦窯跡、梅谷瓦窯跡、歌姫瓦窯跡の5つの瓦窯跡から成り、平城遷都の際に瓦生産の一大拠点となりました。

平城宮跡

和銅3年(710年)に元明天皇は藤原京から遷都した地で、およそ70年かけて政治の中心地として栄えることになります。

平城京朱雀大路跡

平城京は唐の長安を模して朱雀大路を中心に大路と小路に整然と区画されました。朱雀門前の大路では雨乞いなどの儀式も行われました。

興福寺旧境内

和銅3年(710年)の平城京遷都に合わせて藤原不比等が厩坂寺を移して興福寺としました。藤原氏の氏寺となり、藤原一族の隆盛とともに寺勢を拡大しました。

大安寺旧境内附石橋瓦窯跡

聖徳太子が建てた熊凝精舎を前身とする寺院で、百済大寺、高市大寺、大官大寺と移転と改称を繰り返して平城京遷都とともに大安寺となりました。

元興寺極楽坊境内

蘇我馬子が飛鳥に創建した飛鳥寺(法興寺)を起源とする日本最初の本格的伽藍寺院で、養老2年(718年)に元興寺として新築移建されました。

元興寺塔跡

元興寺は広大な寺域を誇り五重大塔と呼ばれていた東塔がありましたが、安政6年(1859年)に焼失して礎石のみが残ります。

権力闘争のはじまり

首皇子を天皇に譲りたい元明天皇でしたが、譲位できる年齢に達するには時間が必要でした。元明天皇は中継ぎとして氷高内親王に譲位して、霊亀元年(715年)に元正天皇が即位しました。この頃の政治は藤原不比等の四子である藤原武智麻呂、藤原房前、藤原宇合、藤原麻呂が政治を司りましたが、元明天皇や藤原不比等が亡くなると、政治の均衡が崩れて権力闘争が巻き起こることになります。

長屋王

父と母を皇族に持つ長屋王は、元明天皇や藤原不比等の後押しで政治に参入するようになりました。長屋王は不足した口分田を増やす施策として三世一身の法を制定し、農民は期限付きながら三世代にわたり農地を増やすことができるようになり、農民たちは子孫のために率先して開墾して農地を増やしていきました。

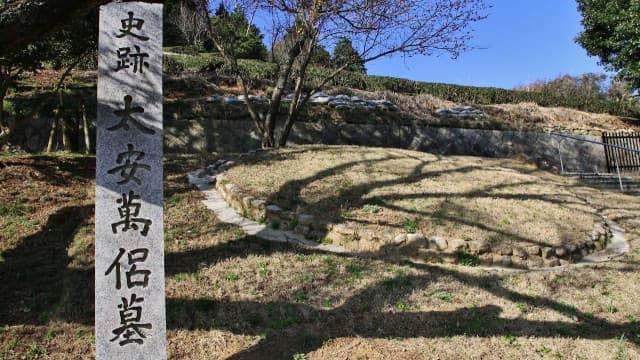

太安萬侶墓

最古の歴史書である古事記の編纂者で伝説の人物とされていましたが、発見された碑文から養老7年(723年)に死去したことが判明しています。

小治田安萬侶墓

官僚・小治田安萬侶の墓で、遺体を火葬して焼骨を木櫃に納め、穴を埋め戻す過程で木櫃と墓誌を納めて小さな封土が形成されました。

聖武天皇の即位

神亀元年(724年)に首皇子が成長して聖武天皇として即位しますが、聖武天皇は長屋王と比べて皇族と藤原家の間に生まれた血筋に劣等感を抱くようになりました。聖武天皇は藤原不比等の娘・光明子を妃として迎えていたため、藤原四子たちは光明子を皇后に据えて血筋の正当性を高め、その子を皇太子にしようと画策しました。

藤原四兄弟と長屋王の変

藤原四子が光明子を皇后に据えようとしたことに対して、長屋王は当時の法律である律令に反するとして反対の意を唱えました。藤原四子たちは長屋王を排除するため、長屋王が聖武天皇を廃位を目論んでいるとして、神亀6年/天平元年(729年)に長屋王ら一族を自殺に追い込みました。藤原四子は実権を握るようになり、藤原武智麻呂は南家、藤原房前は北家、藤原宇合は式家、藤原麻呂は京家と呼ばれるようになりました。こうして皇族中心の皇親政治は律令体制による氏族中心の政治へと移り変わることになります。

平城京左京三条二坊宮跡庭園

平城宮の離宮又は皇族等の邸宅と考えられる敷地に造営された奈良時代の庭園遺跡で、日本古代の庭園の姿を伝える数少ない庭園です。

法華寺旧境内(法華寺境内)

大和三門跡のひとつに数えられる尼寺で、聖武天皇が創建した総国分寺の東大寺に対して光明皇后により父・藤原不比等の邸宅跡に総国分尼寺として建立されました。

藤原広嗣の乱と彷徨5年

政治の実権を藤原四子が握りましたが、天然痘の流行で藤原四子がすべて死去しました。政治は混乱を極め、皇族出身の橘諸兄が実権を握るようになりました。橘諸兄は聖武天皇が信頼する吉備真備と玄昉を側近として政治を行いますが、この状況に不満を抱いた藤原宇合の子・藤原広嗣は吉備真備と玄昉の追討のため、九州大宰府を中心として反乱を起こしました。

彷徨の5年

聖武天皇は藤原広嗣の乱や疫病の流行に危機を感じて東国行幸を始め、天平12年(740年)に聖武天皇は橘諸兄の勧めで橘諸兄の別邸がある恭仁京への遷都を決めますが新たな都の整備は財政を圧迫しました。阿部内親王を皇太子にしたい光明皇后と安積親王を皇太子にしたい元正上皇の争いが藤原仲麻呂と橘諸兄の権力闘争に発展すると、聖武天皇は恭仁京から難波宮、紫香楽宮へと遷都を繰り返しました。

律令体制の崩壊

仏教に救いを求めた聖武天皇は、天平13年(741年)に国分寺建立の詔を発布し、天平15年(743年)に盧舎那仏像建立の詔を発布しました。聖武天皇は困窮した財政を立て直すため墾田永年私財法を制定しますが、これにより公地公民の律令制度は崩壊して多くの荘園が生まれました。

平城宮東院庭園

平城宮東院とその庭園は聖武天皇が皇太子時代の住まいとして整備され、東宮の東隣にある藤原不比等の邸宅と自由に行き来できました。

仏教の興隆と奈良の大仏

聖武天皇は孝謙天皇に譲位すると大仏建立に専念するようになり、布施屋を開くなど民衆から尊敬を集めていた行基を責任者として建立を進めました。大仏建立は必要な金が不足して事業の継続が危ぶまれる時期もありましたが、宇佐八幡宮の神託を受けて陸奥国で金が発見されて事業は継続されました。行基は大仏造営の最中に亡くなりますが、その3年に無事に建立されて鎮護国家思想の集大成となりました。

東大寺旧境内

天平15年(743年)の盧舎那大仏造顕(造立)の詔により工事が始まり、天平勝宝4年(752年)に盛大な開眼供養会が営まれました。

頭塔

東大寺の僧・実忠が国家安泰を祈り築いた土塔の跡で、藤原広嗣の祟りで死んだ僧玄昉の頭を埋めたとの伝説から名付けられました。

藤原仲麻呂の台頭

聖武天皇から皇位を受け継いだ孝謙天皇は、独身女性で後継者がいませんでした。藤原家出身の光明皇后は藤原仲麻呂を紫微中台の長官にして政治の実権を握る動きを見せましたが、光明皇后や聖武天皇が没すると状況が一変しました。後継者問題で藤原仲麻呂が大炊王を皇太子に推して橘諸兄の子・橘奈良麻呂と対立しますが、橘奈良麻呂の反乱が事前に発覚したことで藤原仲麻呂が実権を握るようになりました。

藤原仲麻呂の政策

藤原仲麻呂は勢力を広げた仏教の規律を正すため、唐から日本に渡り戒律を伝えた鑑真を任命しました。藤原仲麻呂は東北地方の蝦夷征伐も進め、息子の藤原朝狩を東北に派遣して大規模な戦いを繰り広げました。

唐招提寺旧境内

苦難の末に唐から来日した鑑真が、天平宝字3年(759年)に新田部親王の旧宅地に開いた律宗の道場で、南都六宗のひとつに数えられます。

法華寺旧境内(阿弥陀浄土院跡)

天平宝字4年(760年)に没した光明皇后の追善供養を行うため法華寺に造営された子院で、翌年には皇后の一周忌の斎会が行われました。

宇佐八幡宮神託事件

孝謙天皇が淳仁天皇に譲位して上皇となりますが、淳仁天皇の父・舎人親王への尊号を巡り確執が生まれました。孝謙上皇が病気を患い道鏡が祈祷して治癒すると、孝謙上皇は道鏡に帰依して寵愛するようになりました。孝謙上皇は藤原仲麻呂の一族を滅ぼして淳仁天皇を廃位すると、再び称徳天皇として即位したため皇位継承が問題となりました。

道鏡の失脚

後継者がいない称徳天皇は道鏡を次期天皇に即位させようとして、宇佐八幡宮の使者が次の天皇に道鏡が相応しいとの神託を伝えました。貴族たちはこの神託を疑い、和気清麻呂を宇佐八幡宮に派遣して神託の真偽を確認をさせました。和気清麻呂は皇位は皇族が継ぐべきとの神託を持ち帰り、激怒した称徳天皇は和気清麻呂を別部穢麻呂に改名して大隅国に流罪としました。やがて称徳天皇が崩御して光仁天皇が即位すると、道鏡は後ろ盾を失い下野国に追放されて和気清麻呂が帰京を果たしました。

平城京の終わり

光仁天皇の跡を継いだ桓武天皇は、聖武天皇や道鏡の影響で肥大化した仏教勢力を排除するため、長岡京を造営して遷都しました。遷都翌年に長岡京の整備を進めていた藤原種継が暗殺されて主犯とされた早良親王が死去すると、延暦13年(794年)に和気清麻呂の助言を受けて平安京へ遷都しました。

春日大社境内

神護景雲2年(768年)に称徳天皇の勅命により創建されました。主祭神である武甕槌命が白鹿に乗り降臨した伝説に由来して多くの鹿が生息しています。

西大寺境内

称徳天皇の鎮護国家の勅願により創建された南都六宗の寺院のひとつです。一時衰退したあと叡尊上人が再建して真言律の根本道場となりました。

元興寺小塔院跡

飛鳥の法興寺が平城京遷都で移築された元興寺の境内に、称徳天皇が百万塔を納めるために建立したと伝わります。

塔の森

奈良時代後期に作られたと推定されている高さ2メートル以上ある石塔で、奈良県春日山付近で産出する春日石凝灰岩が用いられています。