唐津市

唐津市は佐賀県の北西部に位置し、玄界灘に面しています。東部には背振山系の斜面が広がり、中部は松浦川沿いの平地、西部は上場台地と呼ばれる丘陵地が続いています。呼子のイカや高級和牛の佐賀牛が全国的に評価され、唐津神社で伝統行事の唐津くんちが開催されることで知られます。

概要

- 面積

- 487.59km2

- 人口

- 115,961人(2021年11月1日)

- 市の木

- 松

- 市の花

- 藤

- 地図

歴史

古代から大陸への玄関口として栄えてきました。大陸から稲作が伝わり、日本最古の水稲耕作遺跡がつくられました。元寇では対馬や壱岐に侵攻したあと、東松浦半島へ来襲したあと博多湾に向かいました。全国を統一した豊臣秀吉は大陸へ侵略するため前線基地としました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

東松浦半島の周辺を中心に旧石器時代から人の営みが残る遺跡が多く残ります。縄文時代晩期から水田稲作が行われるようになり、多くの集落が形成していきました。菜畑遺跡は日本で最も古い水田跡が見つかり、魏志倭人伝に記述のある末盧国が置かれていたと考えられています。集落を見下ろす小高い丘には支石墓と呼ばれる墓が造営されました。

菜畑遺跡

縄文時代晩期から弥生時代中期にかけて形成した集落跡です。住居跡や土壙墓のほか水田跡や水路などの水田耕作が行われていた遺構が認められました。

唐津松浦墳墓群(葉山尻支石墓群)

縄文時代晩期後半から弥生時代中期にかけて、鏡山南部の丘陵斜面に造営された墓跡です。支石墓5基と甕棺墓26基などが確認されています。

古墳時代、飛鳥時代

大伴狭手彦に恋した娘は、朝鮮半島に渡る大伴狭手彦を丘から見送り、娘が領巾を振る山から領巾振山と名付けられた松浦作用姫が残されています。

久里双水古墳

3世紀後半に築造された佐賀県最古級の前方後円墳で、松浦川の東岸の自然地形を利用した特異なものです。石室内から盤龍鏡や鉄製刀子などが出土しています。

谷口古墳

4世紀後半に築造された前方後円墳で、城山から南西に伸びた尾根の先端にあります。銅鏡や碧玉製石釧などの副葬品が発見されました。

横田下古墳

5世紀前半に築造された円墳で、緩やかな丘陵上にあります。国内最初期の横穴式石室が残されています。石室と出土遺物から朝鮮半島との強い繋がりが指摘されます。

仁田埴輪窯跡

県内で初めて確認された埴輪窯跡で、天井の一部が残存しています。築窯時期は出土埴輪の特徴から5世紀中頃とされています。

島田塚

鏡山の東北麓の砂丘上に位置する小型の前方後円墳です。6世紀前半の首長墓と考えられていますが、石棺の製作年代は5世紀前半で100年の開きがあります。

瓢塚古墳

6世紀中頃の築造された前方後円墳で、加部島の北端にあります。海上からの景観を意識した様相が伺え、鉄製の銛が見つかるなど海洋性の高い特色があります。

奈良時代、平安時代

奈良時代になると、五島列島から唐津市域に至る広い範囲が松浦と呼ばれるようになりました。唐津の港は遣唐使船が大陸へ渡るときの寄港地となり、松浦川の河口近くにある中原遺跡には日本を守るため防人が置かれました。奈良時代に唐津最大のお祭り唐津くんちが開催される唐津神社が創建したとされます。

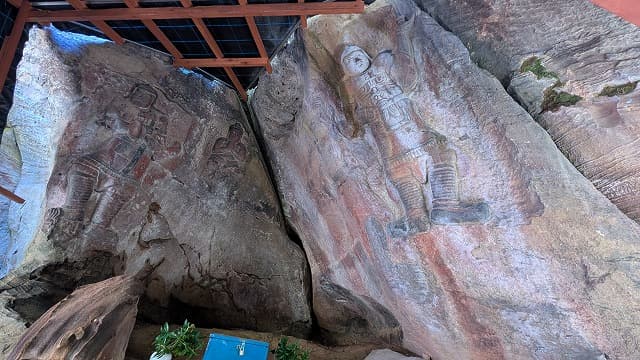

鵜殿石仏群

大同元年(806年)に弘法大師空海が中国唐で仏教修行した帰りにこの地に立ち寄り、釈迦如来、阿弥陀如来、観音菩薩を岩肌に刻んだのが始まりとされます。

鎌倉時代、南北朝時代

大陸との交易の拠点として重要な役割を果たし、徳蔵谷遺跡から高麗青磁などが発見されています。平安時代末期に宇野御厨荘の荘官として土着した源久の一族が松浦党と呼ばれる武士団が形成しました。松浦党は水軍化して大陸との交易や沿岸部の略奪などを働き、貞永元年(1232年)には鏡社の十人が高麗で夜討ちを仕掛けました。

室町時代、安土桃山時代

国内統一を果たした豊臣秀吉は大陸進出を目指すようになり、天正19年(1591年)に前進基地となる名護屋城を築城しました。文禄2年(1593年)に波多親が朝鮮出兵の落ち度で召し上げられ、寺沢広高が新たな領主となりました。

獅子城跡

松浦党の源披が築城したとされ、その子・源持が平戸移転に伴い廃城となりました。松浦党の鶴田前が復興しますが、主家の波多氏が改易されて寺沢氏が入りました。

岸岳城跡

松浦党の党領波多氏が本城とした佐賀県最大級の山城で、鎌倉時代初期に築城されました。苔むした石垣や古井戸などが点在しています。

岸岳古窯跡(道納屋窯跡)

岸岳山麓に点在する初期段階の唐津焼を焼成した窯跡群で、そのうち道納屋窯跡は岸岳古窯群の中で最大の規模で、焼成室が14室ありました。

名護屋城跡並陣跡

建造当初は大阪城に次ぐ全国2位の規模で、広大な御殿建築や茶室のほか能舞台まで備わりました。城郭の周囲には130もの陣屋が置かれ、20万人を超える城下町を形成しました。

江戸時代

寺沢広高が唐津藩の初代藩主となりますが、寛永14年(1637年)の天草島原の乱の遠因を起こしたとして、正保4年(1647年)に2代藩主・寺沢堅高は天草領を召し上げられて失意のうちに自害しました。唐津藩には大久保氏、松平氏、土井氏、水野氏、小笠原氏と移りました。呼子は捕鯨業の拠点であり、唐津藩の産物の集積地として繁栄しました。

災害と藩政改革

天和2年(1682年)に飢饉に見舞われて無量軒が建立しました。明和元年(1764年)から干ばつや洪水で凶作となり、明和8年(1771年)に虹の松原一揆が起きました。最後の藩主となる小笠原氏は逼迫した財政を再建するため、干鮑・煎海鼠の専売、石炭や捕鯨などの殖産活動を行いました。

唐津城跡

慶長7年(1602年)から7年の歳月を費やして築城されました。建築当初は天守閣はありませんでしたが、昭和41年(1966年)に模擬天守が建てられました。

虹の松原

唐津藩初代藩主・寺沢志摩守広高が防風・防潮林として植林したのが始まりです。保の松原、気比の松原とともに日本三大松原の一つに数えられます。

蕨野の棚田

八幡岳北側斜面に扇状の形に拓かれている700枚にわたる棚田です。江戸時代中期から後期から造営され、明治時代以降に現在の規模に拡張されました。

御茶碗窯跡

江戸時代中期から後期まで唐津藩の御用窯として使用され、茶陶を中心に焼かれました。30メートルほどの連房式登窯で7室ほどの焼成室があります。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の廃藩置県で唐津県となり、伊万里県、佐賀県、三潴県、長崎県と変遷したあと、明治16年(1883年)に佐賀県に編入されました。 明治22年(1889年)に唐津炭田で採掘される石炭の積出港として栄えた 昭和7年(1932年)に唐津市が誕生しました。

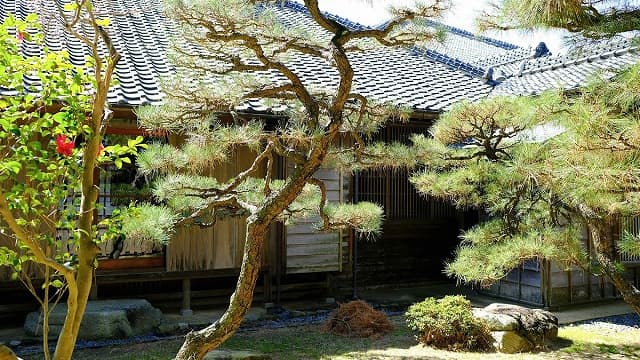

旧高取家住宅庭園

杵島炭鉱などの炭鉱主として知られる高取伊好の邸宅です。邸内に能舞台を配すなど和風を基調としながらも洋館も併設されています。

呼子の朝市

石川県の輪島、岐阜県の高山と並ぶ日本三大朝市の一つです。江戸時代に漁師と農家が物々交換したことに始まり、明治時代に中尾鯨組の作業場跡が朝市となりました。