壱岐島の巨石墳文化

古来より神の島と崇められた壱岐島は、古事記の国生みの神話で5番目に誕生したとされます。朝鮮半島や中国大陸と本土を結ぶ交易の要衝として栄え、魏志倭人伝で一支国として紹介されています。海上交易で繁栄した壱岐直をはじめとする豪族は、自身の墓に巨石を使用した巨石墳の文化を形成しました。

壱岐と神話

日本最古の歴史書である古事記の国生みの神話では、伊邪那岐と伊邪那美により5番目に生まれたのが伊伎嶋(壱岐島)とされます。古来より壱岐は神の島と崇められ、天と地を結ぶ交通路として天比登都柱が建てられたとされます。八百万の神が住む壱岐には1000もの神社や祠があり、150を超える神社が点在します。

猿岩

黒崎半島の先端にある猿岩は、伊邪那岐と伊邪那美により5番目に生まれた壱岐島が流れないように建てられた八本柱のひとつと言われます。

小島神社

壱岐のモンサンミッシェルと呼ばれる幻想的な神社で、干潮時に小島まで一本の道が現れます。小島は島自体が神域とされ、小枝一本も持ち出すことはできません。

月讀神社

暦・潮の満ち干きなどを司り夜の国を治める月の神・月讀命を祀る全国の元宮です。顕宗天皇3年(487年)に忍見宿祢が京都の月讀神社に分霊して祀り中央に古神道が根付いたとされます。

海上交易で栄えた一支国

朝鮮半島や中国大陸と本土を結ぶ交易の要衝として栄え、魏志倭人伝に一支国として紹介されています。魏志倭人伝において、一支国は対馬より田畑があるが食料が不足するため、交易により米穀を得ていると紹介されています。カラカミ遺跡では大陸から導入した鉄を加工して日本へ輸出し、弥生時代の原の辻遺跡は3千ほどの家があり、広大な環濠集落に良港を備えた一支国の王都に特定されています。

カラカミ遺跡

片苗湾に近い丘の上にある紀元前後に島で最も大きな集落の一つでした。朝鮮半島と日本本土の鉄の交易の仲介役を担うことで大変繁栄しました。

原の辻遺跡

良港を伴う一支国の王都で、中国や朝鮮との交易で土器や鉄器が持ち込まれました。周辺の平野部には田畑が整備されて、豊かな農耕文化が花開きました。

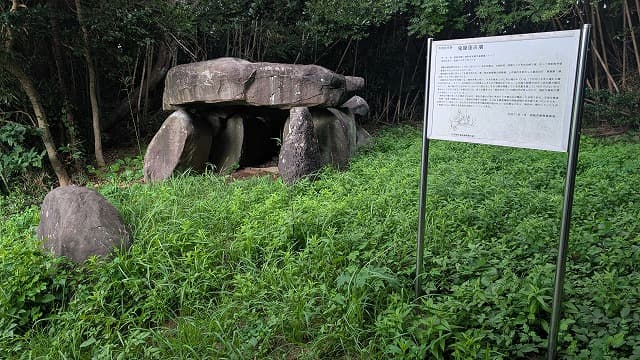

壱岐の古墳文化

壱岐に残されている古墳の多くは6世紀後半から7世紀はじめにつくられ、長崎県の6割にあたる280基以上が残されています。大きな岩で組まれた石室の上に土が盛られた巨石古墳が多く、鬼がつくりあげた住処として鬼屋などと呼ばれ、鬼ヶ島伝説が残されています。

壱岐島の古墳時代の始まり

弥生時代の中心集落である原の辻集落が終息して、深江田原に一時的に有力豪族が存在しました。弥生時代の勢力の流れを汲む有力豪族は、5世紀後半に壱岐最古となる大塚山古墳を築造しました。6世紀後半に豪族の勢力は壱岐島中央部に移り、壱岐島中央部に古墳が密集するようになります。

大塚山古墳

原の辻遺跡がある深江田原を一望できる丘陵に築かれた5世紀後半の円墳です。島内で最古の古墳と言われ、石室の左右の壁には赤いベンガラが塗られています。

壱岐島の巨石墳文化

6世紀後半になると日本と朝鮮半島の往来が盛んになり、壱岐島は重要な中継地となりました。大和王権は朝鮮半島の百済と手を結び、壱岐を経由して兵を派遣することがありました。大化の改新以降に大和王権が配置した国造の壱岐直は壱岐島中央部に屋敷を構えたとされ、身分の高い豪族が巨石墳をはじめとする多数の古墳を築造しました。

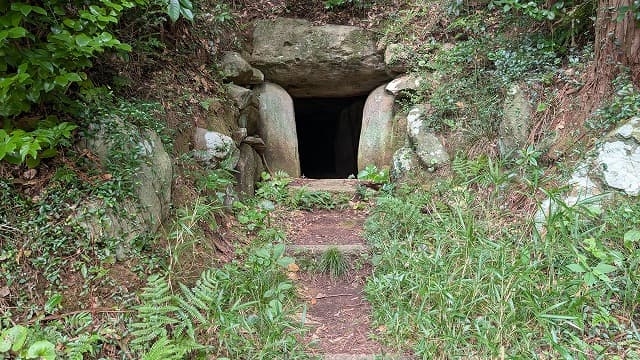

真部路1号墳

6世紀前半から中頃にかけて築造されたと考えられている円墳です。前室、後室からなる複室の内部構造の横穴式石室で、現在は後室だけが残されています。

カジヤバ古墳

6世紀後半につくられた円墳です。羨道部と玄室からなる単室両袖式の横穴式石室で、玄室奥壁から羨道端部までの全長は6メートルあります。

山ノ神古墳

6世紀後半に築造されたと考えられている1号墳と2号墳からなる前方後円墳です。6世紀から8世紀にかけて祭祀が行われていたと考えられています。

妙泉寺古墳群

北川丘陵上にある6世紀後半の古墳群で4基の円墳が現存しています。1号墳は玄室側壁全体に赤色顔料が塗布してあります。

釜蓋古墳群

6世紀から7世紀に築造された7基の古墳から構成されます。壱岐を治めていた巨石古墳に埋葬された首長に関連する一族か側近の有力者が築造したと考えられています。

百田頭2号墳

百田頭古墳群は6世紀から7世紀前半に築造された8基からなる円墳です。壱岐を治めていた巨石古墳に埋葬された首長に関連する一族か側近の有力者が築造したと考えられています。

百合畑古墳群

壱岐島の中央部の丘陵にある23基の小規模な古墳群で、前方後円墳4基、円墳19基が確認されています。首長と関連する一族もしくは親類の墓と考えられています。

壱岐古墳群

6世紀後半から7世紀初めにかけて築造された前方後円墳2基と円墳4基からなる古墳群です。6世紀後半に対馬塚古墳や双六古墳の前方後円墳が築造され、6世紀末になると円墳に変わり、笹塚古墳、兵瀬古墳、掛木古墳、鬼の窟古墳が築造されました。

双六古墳

6世紀第3四半期につくられた長崎県最大の前方後円墳で、金銅製馬具や二彩陶器が出土しました。横穴式石室の壁面にはゴンドラ形の船の線刻画が描かれています。

笹塚古墳

6世紀第4四半期に築造された2段構造の県内最大級の円墳です。古墳内からは世界でも珍しい亀の形をした飾り金具である金銅製亀形飾金具などが出土しています。

兵瀬古墳

6世紀第4四半期に築造された2段構成で築造された円墳で、墳丘を囲む周溝状の溝があります。前室・中室・玄室の3室構造両袖式の横穴式石室で、前室側面には船の線刻画が描かれます。

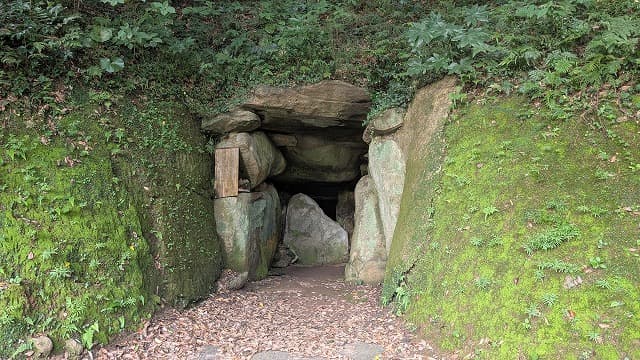

掛木古墳

6世紀末~7世紀前半頃に築造された円墳です。前室・中室・玄室の三室構造両袖式の横穴式石室で、玄室には島内唯一のくり抜き式家形石棺が残されています。

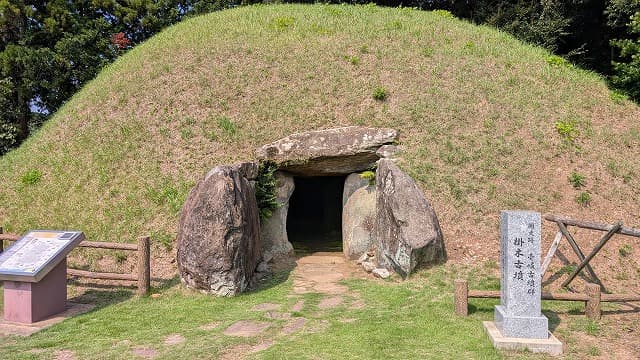

鬼の窟古墳

6世紀第4四半期に築造された円墳です。石室は前室・中室・玄室の三室構造両袖式の横穴式石室で、島内では最も長い石室を持ちます。

仏教伝来と古墳時代の終焉

6世紀半ばに仏教が伝来すると、大化2年(645年)に孝徳天皇は薄葬令を発布しました。仏教思想により墓は質素になり古墳文化は廃れていきました。壱岐島には多くの古墳が残されましたが、そのほとんどの石室内部が撹乱や盗掘されてしまいました。

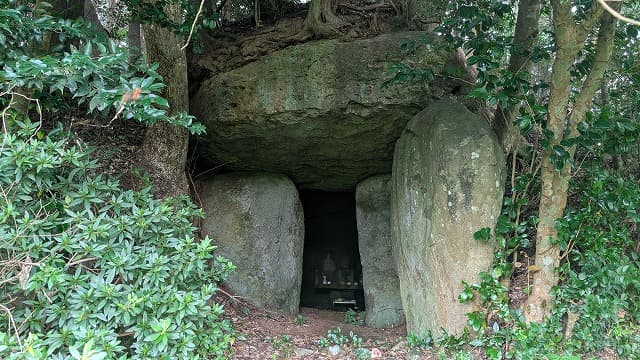

鬼屋窪古墳

7世紀に築造された円墳で、盛土が完全に消滅して石室が露出しています。石室には捕鯨の線刻画が描かれており、漁撈か航海に従事した人物が埋葬されていたと考えられています。