壱岐市

壱岐市は九州本土と対馬の間に位置し、玄界灘に面する孤島です。古くから神の島と崇められ、島の周囲はエメラルドグリーンの海が広がります。平坦な土地が多く農業が盛んで、海女さんが素潜りで獲るウニのほか豊富な牧草で育てられた壱岐牛が有名で、麦焼酎発祥の地として産地指定されています。

概要

- 面積

- 139.42km2

- 人口

- 24,313人(2022年2月1日)

- 市の木

- マキ

- 市の花

- すいせん

- 市の花木

- やぶ椿

- 市の鳥

- メジロ

- 地図

特集

歴史

古代から日本と朝鮮半島、中国大陸とを結ぶ海のシルクロードにおける交流・交易の拠点として栄え、3世紀の魏志倭人伝に一支国の名で登場しています。大陸の文化が流入するだけでなく、元弘や刀伊の入寇など外国からの侵攻被害にも遭いました。古くから漁業が盛んで、江戸時代に捕鯨で栄えました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

旧石器時代から人の営みが残されており、カラカミ遺跡や原の辻遺跡からナイフ形石器などが見つかりました。縄文時代に名切遺跡、松崎遺跡、鎌崎遺跡から縄文土器が出土しています。弥生時代にはカラカミ遺跡や原の辻遺跡ほか車出遺跡群などに集落が形成しました。

カラカミ遺跡

片苗湾に近い丘の上にある紀元前後に島で最も大きな集落の一つでした。朝鮮半島と日本本土の鉄の交易の仲介役を担うことで大変繁栄しました。

原の辻遺跡

良港を伴う一支国の王都で、中国や朝鮮との交易で土器や鉄器が持ち込まれました。周辺の平野部には田畑が整備されて、豊かな農耕文化が花開きました。

古墳時代、飛鳥時代

5世紀後半から6世紀頃には大和王権の影響を受けた古墳が築かれるようになり、小さな島に280基以上の古墳が確認されています。大和王権は壱岐の有力者たちを通じて中国の王朝に積極的に使者を送り、朝鮮半島への勢力拡大を図ることで仏教などの大陸文化が伝来しました。大化の改新以降に大和王権は国造を置き、壱岐には壱岐直と呼ばれる豪族がいました。

大塚山古墳

原の辻遺跡がある深江田原を一望できる丘陵に築かれた5世紀後半の円墳です。島内で最古の古墳と言われ、石室の左右の壁には赤いベンガラが塗られています。

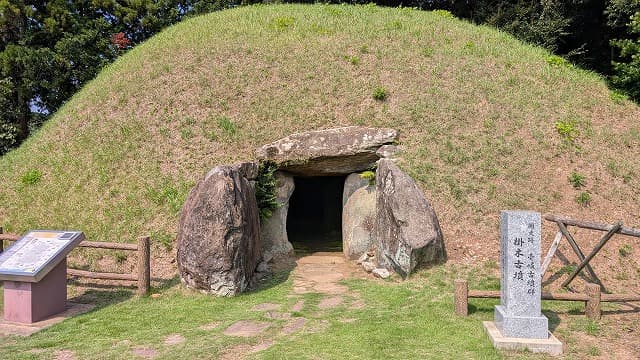

壱岐古墳群(掛木古墳)

6世紀末~7世紀前半頃に築造された円墳です。前室・中室・玄室の三室構造両袖式の横穴式石室で、玄室には島内唯一のくり抜き式家形石棺が残されています。

奈良時代、平安時代

7世紀頃から浜田遺跡で製塩作業が行われ、中尾遺跡で製鉄作業が行われました。律令体制が成立すると太宰府の管轄下に入り、国司や郡司が置かれました。承和2年(835年)に新羅人の来航に備えて防人が置かれました。長徳3年(997年)に奄美人が侵攻し、寛仁3年(1019年)に刀伊人(女真族)が襲来して壱岐守藤原理忠が応戦するも戦死しました。

遣新羅使・雪連宅満の墓

雪連宅満は月讀命を祀る家系で卜占を扱い航海の安全を占うため、天平8年(736年)に阿倍継麻呂を大使とする遣新羅使の一員となりますが、地元の壱岐で病死しました。

壱岐国分寺跡

天平13年(741年)の国分寺創建の詔により国分寺が置かれました。壱岐では新たに建立せずに壱岐直の氏寺が改めましたが、寛仁3年(1019年)の刀伊の入寇で焼失しました。

鎌倉時代、南北朝時代

文永11(1274年)に元軍が襲来し、弘安4年(1281年)に元軍が再来したときに瀬戸浦の海戦で守護代少弐資時が戦死しました。正平24年/応安2年(1369年)に松浦党の志佐・佐志・鴨打・呼子・塩津留の5氏が壱岐を分治しました。

新城古戦場

勝本町北西部の浦海と天ヶ原の両海岸に上陸した元軍は、唐人原で守護代の平景隆と激戦となりました。平景隆らは全滅して壱岐は元軍に暴虐の限りを尽されたとされます。

瀬戸浦古戦場

鎮西奉行・少弐経資は薩摩、筑前、肥前、肥後の御家人を率いて元軍と激しい戦いとなりました。合戦は主に港の内外を中心とする海戦で、瀬戸浦の両岸や周辺の陸地でも繰り広げられました。

亀丘城跡

永仁元年(1293年)に唐津岸岳城主の波多宗無が築城した壱岐の中心的な城です。永禄8年(1565年)に日高甲斐守喜が居城として、江戸時代に松浦藩の壱岐城代が館を構えました。

室町時代、安土桃山時代

嘉吉3年(1443年)に倭寇が中国沿岸を襲うようになり、松浦党が壱岐周辺でも活動するようになりました。永享5年(1433年)に志佐壱岐守重が壱岐を攻めて全島を統治し、文明4年(1472年)上松浦岸岳城主波多泰が壱岐に侵攻して亀丘城を居城としました。永禄7年(1564年)に壱岐を治めていた日高甲斐守喜は、翌年に波多政を壱岐城代となる内乱となりました。永禄9年(1566年)に松浦隆信が壱岐に介入して日高喜を従えると、壱岐では厳しい年貢の取立てで麦食が普及したことで、全国で初めて麦を使う焼酎が誕生しました。文禄元年(1592年)と慶長2年(1597年)に豊臣秀吉が朝鮮出兵しました。

壱岐国安国寺跡

暦応元年(1338年)に足利尊氏と足利直義が平和祈願と元弘以来の戦死者の菩提を弔うため、全国66か国と2棟に安国寺建立を命じたため、海印寺を安国寺に改称しました。

御館所

日高甲斐守喜の銘を刻む供養塔です。永禄6年(1563年)に日高甲斐守喜は波多家に反旗を翻し松浦隆信に仕え、文禄2年(1593年)に朝鮮出兵で戦死して日高氏の居館の所在地に祀られました。

勝本城跡

豊臣秀吉が朝鮮侵攻の兵站基地とするため、天正19年(1591年)に豊臣秀吉の命を受けた松浦鎮信が有馬晴信、大村善前、五島純玄の協力を得て4か月で完成させました。

江戸時代

慶長12年(1607年)に第一回朝鮮通信使が対馬を経て勝本に来訪しました。寛永元年(1624年)に 深澤義太夫が壱岐に来て銛鋒突法による捕鯨業を営むようになり、 天保14年(1843年)には勝本原田元右衛門が捕鯨業を営んで捕鯨が盛んになりました。文政2年(1819年)に可須村の百姓源蔵が幕府に松浦藩の秕政を弾劾直訴する事件が起こりました。嘉永2年(1849年)から異国船が目撃されるようになりました。安政6年(1859年)に郷の浦町の漁船が五島沖で遭難する事故が起こり、春一番の語源となりました。

岳ノ辻狼煙台

天智天皇2年(663年)の白村江の戦いで敗れた大和朝廷が岳ノ辻の烽を置いた場所で、元禄17年(1704年)には異国船を監視する遠見番所が設置されました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の廃藩置県で平戸県となり、再編されて長崎県に編入されました。明治6年(1873年)に高い税金と米が安価に取引されたことに反発して農民一揆が発生しました。平成16年(2004年)に郷ノ浦町・勝本町・芦辺町・石田町の4町が合併して壱岐市ができました。

黒崎砲台跡

昭和8年(1933年)に完成した東洋一と言われた巨大な砲台で、要塞砲には戦艦土佐あるいは赤城の主砲が据えられました。