佐土原城と佐土原藩の繁栄

佐土原城は伊東一族の田島氏が築城して伊東氏が攻め取り、伊東義祐のときに都於郡城から佐土原城に移り、城を拡張して日向国の中心的な城館としました。伊東氏が没落すると島津氏が佐土原城に入り、江戸時代にかけて統治しましたが、明治時代の廃藩置県で廃城となりました。

佐土原城と伊東氏

佐土原城周辺一帯は、鎌倉時代から伊東氏の一族である田島氏や工藤氏が支配していました。南北朝時代に田島休助が佐土原城を築きましたが、応永34年(1427年)に伊東氏が田島氏を滅ぼして佐土原城を支配下に置きました。天文5年(1536年)に伊東氏の本拠である都於郡城が火災を起こしたため、当主の伊東義祐は佐土原城に移りました。

木崎原の戦いと伊東氏の没落

日向国に勢力を広げた伊東義祐は、都於郡城や佐土原城を中心に伊東氏48城と呼ばれる外城ネットワークを構築しました。元亀3年(1572年)に九州の桶狭間と言われと言われる木崎原の戦いで、伊東氏は寡兵の島津氏に大敗を喫して没落し、天正5年(1577年)に伊東義祐は豊後国に落ち延びました。

佐土原城

戦国時代後期は城郭は小さいながらも現在の町割りが生まれ、伊東義祐が居城を移して佐土原城を拡大して日向国の中心的な城館としました。

伊東義祐

日向国を治めて伊東氏の最盛期を築きましたが、木崎原の戦いで島津氏に敗れて没落し、豊後国に落ち延びたのち各地を流浪しました。

佐土原城の遺構

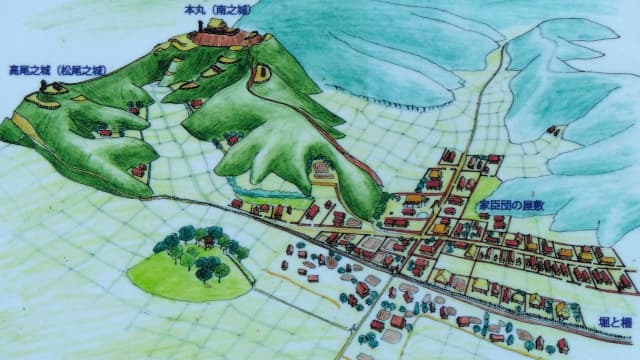

佐土原城跡は、周囲を弁天山などの山塊で囲まれ北を一ツ瀬川で遮る位置にあります。城は標高70メートルの丘陵に造られた山城と麓の居館で構成され、本丸、南ノ城、松尾丸と呼ばれる3つの大きな曲輪を中心にそれらを囲む小規模の曲輪や空堀のほか空堀を利用した登城道が付けられました。

大手道

城への主要道であり、尾根を縦に岩を切り開いた堀切を利用しています。城郭の登城路としては、全国的に珍しい形状をしています。

堀切

尾根から攻めてくる敵の侵攻を妨ぐため、尾根をV字型に切削りました。これを堀切と呼び、佐土原城の防衛力を高めています。

枡形虎口

本丸の手前は道を狭くしてクランク状に折り曲げられています。侵入する敵の数を減らすことで、優位に戦えるように工夫されています。

天守台跡

本丸には正方形の石垣の基部が残されており、かつての絵図や出土した金箔鯱瓦などから三層天守が存在した可能性があります。

島津氏による統治

伊東氏に代わり島津氏が佐土原一帯を支配すると、佐土原城には天正12年(1584年)に島津家久が入りました。天正14年(1586年)から豊臣秀吉による九州征伐が始まると、島津家久は降伏して佐土原を安堵されますが、その直後に島津家久は病死しているため豊臣秀長による毒殺が疑われています。佐土原城主は島津家久の子である島津豊久が継ぎますが、慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いで島津義弘の身代わりとして戦死したため幕府直轄領となり、慶長8年(1603年)に垂水島津氏の島津以久が佐土原城に入り佐土原藩の初代藩主となりました。

佐土原城

佐土原城は標高70メートルの丘陵に築かれました。佐土原城の麓にある平地には、兵糧が貯えられた米蔵が設けられていましたとされます。

島津家久と豊久墓

島津家久と豊久父子が佐土原城主を務めましたが、関ケ原の戦いで島津豊久が戦死したため、島津以久が佐土原城主として佐土原藩を立藩しました。

佐土原藩による統治

慶長8年(1603年)に島津以久が佐土原藩を立藩して初代藩主となり、明治時代まで島津家が藩主を務めました。佐土原は宮崎平野最大の政治、経済、文化の中心地として機能しました。2代藩主島津忠興は武道を奨励して佐土原城の麓にも馬場などを設けました。

佐土原城

江戸時代に島津以久が初代藩主となり、2代藩主島津忠興が城下町を拡張していきました。佐土原城下町には武家屋敷が広がりました。

御馬繁場跡

2代藩主島津忠興は佐土原城を大改修して天守や櫓などが造営されました。島津忠興は武道を推奨し、佐土原城下に馬術を行う馬場を設けています。

学問の興隆とお家騒動

江戸幕府による不受不施の教えの禁止に抗議した日蓮宗の僧侶日講は、寛文6年(1666年)に佐土原藩に預けられる身となりました。4代藩主島津忠高は日講を野久尾に住まわせて藩の学問興隆の推進役としました。しかし島津忠高が26歳で逝去すると、跡継ぎとなる万吉丸が2歳に満たない年齢のため、従兄弟である島津久寿が養子となり番台となりました。なお、佐土原の伝統的な銘菓の鯨羊羹は、万吉丸の健康を願う母の松寿院が願い作らせた菓子です。

松木事件

島津久寿の父島津久富と重臣松木左門は専横した態度を示したため、本藩が介入して松木一族を討ち取る松木事件が起きました。島津久寿は元服した万吉丸に家督を譲り、元禄3年(1690年)に島津惟久として佐土原藩主となりました。島津惟久は宝永元年(1704年)に東の白隠、西の古月と呼ばれる名僧古月禅師を大光寺の住職に招きました。

僧日講遺跡

日蓮宗の僧侶日講は江戸幕府に抗議したため佐土原藩に配流となり、亡くなるまで佐土原藩内の学問を推進しました。

古月禅師分骨塔

古月禅師は、宝永元年(1704年)に5代藩主島津惟久が大光寺の住職に招いた名僧で、東の白隠、西の古月と全国的に呼ばれていました。

明治時代以降の佐土原城

佐土原城は、明治3年(1870年)に最後の城主である島津忠高が広瀬の陣屋に政庁を移して廃城となり、堀なども埋められて畑や水田として利用されました。明治4年(1871年)の廃藩置県で広瀬陣屋も完成することなく取り壊されています。二の丸御殿跡には堀や建物跡のほか井戸等の遺構が確認され、平成5年(1993年)に御殿を一部復元した鶴松館が建てられました。

鶴松館

佐土原城の二ノ丸にあたり、二の丸御殿が置かれていました。鶴松館は二の丸御殿を一部復元した建物で、佐土原藩島津氏の調度品などが展示されています。

鶴松館

鶴松館の隣には当時の面影を思わせる枯山水の庭園が設けられています。この枯山水庭園を抜けると佐土原城の登城路があります。