洋上のアルプス・屋久島

1月に35日雨が降ると言われる屋久島は、九州一高い宮之浦岳を中心に豊かな原生林が広がります。古くから山岳信仰の聖地とされ、太古から育まれた屋久杉は人びとに富と恩恵を与えてきました。洋上のアルプスや奇跡の島と呼ばれる屋久島は、世界に類を見ない特異な生態系から平成5年(1993年)に世界自然遺産に登録されました。

信仰の対象である屋久島

屋久島は、九州で最も高い1936メートルの宮之浦岳を中心に豊かな原生林が広がります。古来から屋久島の森には神が宿るとされ、神聖な山として崇められていました。屋久島三山と言われる宮之浦岳、永田岳、黒味岳の奥山は山岳信仰の聖地として女人禁制の聖域で、島の人びとは屋久杉を神木として崇め、神木を恐れて伐採することはありませんでした。

牛床詣所

集落の代表者は山の神に感謝と平和を祈念する岳参りを行い、入山ができない女性や子供は牛床詣所で御岳を遥拝して山から戻る男性を迎えました。

屋久杉の活用

薩摩国守護の島津貴久は、永禄6年(1563年)に大隅八幡宮(鹿児島神宮)の建替えで初めて屋久杉を建築材として使用しました。天正14年(1586年)には豊臣秀吉が京都方広寺の大仏殿を建造するにあたり、屋久杉をはじめとした屋久島の森林資源が利用されました。文禄3年(1594年)に屋久島の支配が種子島氏から島津氏に移ると、島津氏は屋久島置目を制定して厳しい森林資源の統制を敷きましたが、島津光久に侍読として仕えた泊如竹は、屋久島に住む島民の生活向上と薩摩藩の財政の安定のため、薩摩藩に屋久杉を年貢に定める提言をしたと言われ、これを契機に屋久杉の一般的活用が始まりました。

ウィルソン株

イギリス人の植物学者ウィルソンが大正3年(1914年)に発見した切株で、伝承では豊臣秀吉が京都方広寺の大仏殿を建造するために伐採された跡と言われます。

トロッコ道

約8キロに及ぶトロッコ道で、山中で伐採された屋久杉が運搬されました。現在はし尿搬出のために使用されています。

自然の保護と共生

明治時代に屋久島の森林のほとんどが国有林として指定されました。屋久島憲法とも呼ばれる国有林経営の大綱が定められ、林道の建設など国による事業が本格化しました。第二次世界大戦が終結して復興から成長へと変化する過程で屋久杉が大量に伐採されましたが、やがて輸入材が増えたことで伐採は減少していきました。

屋久島国立公園と世界遺産

昭和39年(1964年)に屋久島が霧島屋久国立公園として国立公園に指定され、昭和41年(1966年)に縄文杉が発見されると屋久島の自然保護の機運が高まり、昭和45年(1970年)から完全に伐採されなくなりました。世界に類を見ない特異な生態系が育まれた屋久島は、平成5年(1993年)に白神山地とともに日本ではじめて自然遺産として世界遺産に登録されました。

白谷雲水峡

屋久島の北東部を流れる白谷川の上流に位置しており、花崗岩が豊富な雨で浸食されて形成されました。白谷川は水源の森百選に選ばれています。

白谷雲水峡

屋久島は世界的にも温暖多雨の気候で、白谷川の清流と苔むした森を生みました。古くから神が宿ると言われる神聖な領域はアニメもののけ姫の舞台になりました。

屋久島の山

屋久島のほぼ中央部は最高峰宮之浦岳を中心に豊かな原生林が広がります。山頂一帯は低いヤクザサに覆われてシャクナゲも群生しています。

縄文杉

日本固有の植物といわれる杉のなかでも樹齢1000年以上の高齢杉を屋久杉と呼びます。縄文杉は確認されている屋久杉の中でも最大級の老大木になります。

世界遺産を歩く

2泊3日行程で白谷雲水峡から宮之浦岳、永田岳、黒味岳を縦走して花之江河を経由して淀川口へ抜けるコースを歩いてみました。

- 山行日

- 2005/07/18~2005/07/20

- 天 候

- 晴れ

- ルート

- 白谷雲水峡(11:00)~ウィルソン株(15:20)~縄文杉(17:00)~東屋(17:10)、幕営

東屋(06:00)~焼野三叉路(10:00)~永田岳(11:20)~焼野三叉路(12:35)~宮之浦岳(13:10)~黒味岳(16:15)~花之江河(16:40)~淀川口(18:35)~ヤクスギランド(21:30) - 地 図

- 山と高原地図「屋久島」

- 同行者

- ひめ

- 標 高

- 宮之浦岳(1936.0m)、永田岳(1886m)、黒味岳(1831m)

トロッコ道

荒川口や白谷雲水峡から往復10時間で縄文杉を見ることができる最短ルートです。板張りの道は歩きやすく、休憩所や水場が多くて水筒いらずです。

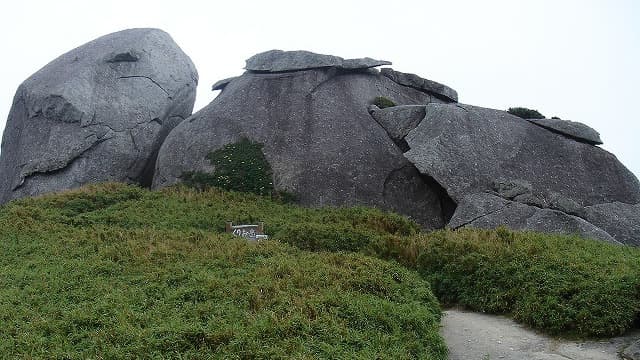

ビャクシン岩(坊主岩)

ウィルソン株や縄文杉を抜けて屋久島の中央部に向かうと、樹林帯から抜けて展望が広がり、長い年月で生まれた奇岩を目にすることもあります。

永田岳

焼野三叉路で荷物をデポして永田岳をピストンしました。永田岳からはローソク岩が大きく見えて遠くには海が広がります。

宮之浦岳

九州最高峰の宮之浦岳ではガスで視界が遮られました。山頂には三角点が置かれていたため、陸軍が設置したことが分かります。

栗生岳

山頂付近は背丈が低いヤクザサに覆われて奇岩が剥き出しです。栗生岳の岩屋には祠があり、山岳信仰の聖地であることを感じます。

黒味岳

黒味岳の分岐で荷物をデポして山頂まで往復してみました。黒味岳には山頂を示す標識はありませんでしたが、展望が開けていて気持ち良いです。

花之江河

黒味岳から標高を下げていくと日本最南端の泥炭湿原である花之江河に到着します。花之江河は自然が形成した日本庭園の様な趣です。

淀川登山口

宮之浦岳の登山口のひとつで宮之浦岳の最短ルートになります。宮之浦岳へ向かえば淀川小屋があり、麓に下れば紀元杉の近くに紀元命水が湧水しています。