雪の回廊と雪中行軍遭難

世界最大級の豪雪地帯と言われる八甲田山は、4月に除雪作業により雪の回廊ができあがります。美しい造形は春の風物詩となり、多くの観光客が訪れます。明治時代末期、陸軍青森歩兵五連隊は厳冬期の八甲田山を抜けて八戸へ至るルートを開拓するため、八甲田山に進軍して日本の冬季軍事訓練史上最悪の死傷者を出しました。

豪雪地帯の八甲田山

世界最大級の豪雪地帯である青森県において、八甲田山は特に積雪が多い地域と言われます。八甲田山は北西季節風が八甲田を迂回する南西風と合流して降雪を生じ、11月下旬から積雪がはじまり3月上旬に積雪のピークを迎えます。特に冬型の気圧配置が強まると大雪となり、水分を多く含んだ重たい雪が積みあがります。

八甲田雪の回廊

冬季に閉鎖されている国道103号線(八甲田・十和田ゴールドライン)は、春の訪れを控えて除雪作業が始まります。雪に埋もれた道路を強制的に除雪するため、積み上げられた雪の高さは10メートルにもなります。かつては人力で除雪されていましたが、昭和30年頃からブルドーザーで除雪されるようになり、やがてロータリー車が導入されて美しい雪の回廊ができるようになりました。

八甲田雪の回廊

水分を多く含んだ重たい雪が最盛期には10メートルほどの高さになります。雪の回廊は春の風物詩として多くの観光客が訪れるようになりました。

八甲田雪の回廊

5月のGWになると雪がだいぶ溶けて背丈が低くなり、溶けた雪が滝のように流れています。

八甲田山雪中行軍

明治28年(1895年)に日清戦争が終結して日清講和条約が締結されると、この条約の内容にロシアのほかドイツ、フランス3国が反発しました。日本国内では主戦論が活発化し、ロシアとの開戦に世論は傾いていきました。ロシアが日本に侵攻した場合、津軽湾と陸奥湾を封鎖して陸軍が常駐する青森や弘前を避けて八戸付近に上陸することが予想されたため、日本陸軍は陸奥湾沿いの街道が閉鎖された場合に備えて、厳冬期の八甲田山を越えて八戸に至るルートを確保する必要がありました。

雪中行軍の計画

八甲田山の雪中行軍は、青森歩兵五連隊と弘前歩兵三十一連隊がその任に当たることになりました。弘前連隊に所属する38名は青森や弘前出身者が多く、地元の猟師や農家から情報収集したうえで十和田湖の南側を経由して三本木から田代に入り八甲田山を越える総距離224キロ、10泊11日の行程を計画しました。これに対し、青森隊210名は宮城や岩手などの太平洋側地域の出身者がほとんどで雪山登山の知識が乏しく、青森を出発して幸畑、田茂木野、賽の河原を過ぎて田代で一泊して戻る往復40キロメートル、1泊2日の行程を計画しました。

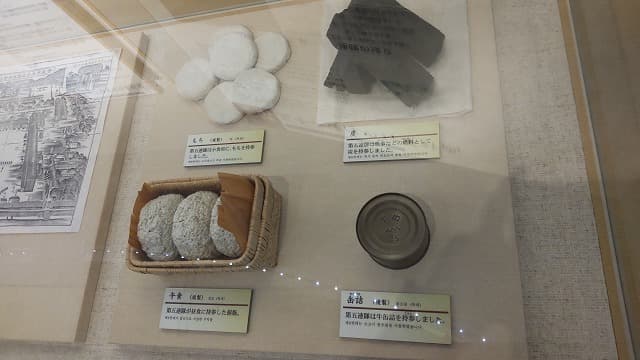

携行品

炭、餅、握り飯、缶詰を携行していましたが、凍える吹雪で火を焚くことが難しく、餅や握り飯は凍り付いて食べることができませんでした。

藁沓

革靴を履いていたものは全員凍傷に冒されました。藁沓は雪が付着して凍ると凍傷になりやすい欠点がありました。

八甲田山死の彷徨

神成大尉が指揮する青森連隊210名は、明治35年(1902年)1月の早朝に悪天候のなか行軍を始めました。この日は日本列島が大寒波に見舞われ、青森測候所では翌日に過去最低気温を記録しています。青森連隊は地元の住民たちの忠告を無視して八甲田山へと突き進み、やがて暴風雪に見舞われて進退窮まりました。平沢で露営して翌朝を迎えますが、吹雪は収まることはなく14時間の彷徨の末、鳴沢で2回目の露営しました。雪濠を掘る道具を携行していた隊員が全員行方不明で吹き曝しの中で露営するしかなく、隊員は凍り付いた食料を食べることができず前日から不眠不休の状態でした。

続出する落伍者

寒さと疲労で凍死する者が続出し、低体温で発狂する者、川に飛び込む者など犠牲者が相次ぎました。生い茂る樹木を救助隊と勘違いして歓喜に湧いたこともありました。こうした状況で田代方面と田茂木野方面に6名の隊員をそれぞれ派遣しましたが、田代方面に派遣された斥候隊は戻ることはありませんでした。田茂木野方面に派遣された高橋伍長以下6名の隊員の案内で馬立場まで戻り、中の森で3回目の露営を行い、翌日に賽の河原で4回目の露営を行いました。

隊員の装備

軍服に外套を着て背中には重い荷物を背負います。ソリで荷物を運搬しようとしましたが、深い雪では使用できませんでした。

隊員の進軍

山口少佐が随行していた青森隊は、雪山に対する知識が乏しく温泉地の田代を目指したこともあり緊張感に欠けていました。

難航する捜索

青森駐屯所では救援隊60名が編成されて捜索に向かいましたが、吹雪による二次遭難の恐れにより捜索を断念しました。遭難した青森隊は中の森から二手に分かれ、神成大尉が山側を指揮して駒込川沿いを倉石大尉が指揮しました。神成隊は落伍者が続出して後藤伍長のみとなり、神成大尉はすべてを後藤伍長に託して田茂木野に向かわせました。救助を再開した救援隊は仮死状態のまま立ちすくむ後藤伍長を発見し、後藤伍長の証言を基に凍死していた神成大尉を発見しましたが、過酷な状況で半数の捜索隊員が凍傷を負い、これ以上の捜索はできませんでした。

露営の様子

氷点下20度の雪穴では満足した食事を作ることができず、眠ると凍傷になるとして軍歌斉唱や足踏みをして夜を明かしました。

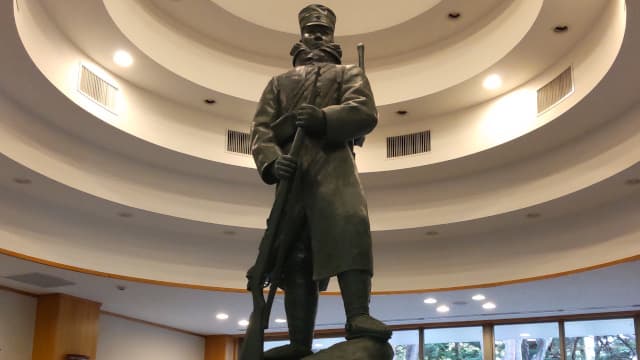

後藤伍長像

田茂木野の山中で立ちながら意識を失う仮死状態で発見され、後藤伍長の証言で付近を捜索した救助隊が神成大尉の遺体を発見しました。

山岳史上の大惨事

捜索隊からほぼ全滅の報を受けた本部は、のべ1万人を動員して捜索にあたりました。田茂木野を拠点として捜索に当たり、倉石大尉ほか炭小屋などに避難していた隊員など17名を救助しました。救助された隊員は重度の凍傷でほとんどの者が両手足切断となり、療養中のところ6名が亡くなりました。最終的な生存者は11名のみで199名が亡くなる山岳史上最大級の大惨事となりました。

幸畑陸軍墓地

幸畑陸軍墓地には雪中行軍で遭難死した119名の墓標が階級別に整然と並んでいます。正面にある十体の墓標の中心に山口少佐と神成大尉の墓標があり、その右端の石碑には生存した11名が刻まれています。兵士たちは正面左側に95名、右側に94名がそれぞれ7列に配置されています。

幸畑陸軍墓地

幸畑墓苑にある陸軍墓地で、八甲田山雪中行軍の犠牲者たちの墓標が残されています。墓地と表記されていますが墓標のみで遺骨はありません。