加賀百万石が生んだ金沢文化

豊臣政権で存在感を示していた前田利家は、金沢城を築城して加賀百万石の基盤をつくりました。江戸幕府を開いた徳川家は全国最大の石高を誇る前田家を脅威に感じ、前田家の監視を強化して前田家の改易を目論みました。前田家は恭順の意を示すため多額の収益を散財して文化面に投資したため、金沢文化を代表する多くの伝統工芸品が生まれました。

前田利家と金沢城の築城

長享2年(1488年)の加賀一向一揆により加賀国守護の富樫政親が滅ぼされると、加賀一向一揆の拠点として天文15年(1546年)に金沢御堂(尾山御坊)が築造されました。天正8年(1580年)に織田信長の家臣・佐久間盛政が金沢御堂を攻め落として統治を始めますが、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家に与した佐久間盛政は処刑され、天正11年(1583年)に前田利家が金沢城に入城しました。前田利家は金沢城の改修をはじめ、天正16年(1588年)には加賀や能登で刀狩りを行い当地の基盤をつくりました。

前田利長と関ヶ原の戦い

豊臣政権で絶大な存在感を示した前田利家が死去すると、跡を継いだ前田利長は徳川家康から謀反を疑い前田討伐の検討を始めました。前田利長は横山長知を派遣して弁解し、母・芳春院を人質に出すなど恭順の姿勢を示しました。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで前田利長は東軍に与し戦後の論功行賞で加増され、前田領は百万石に到達したとされます。

金沢城跡

前田利家や前田利長が大改造した加賀藩主の居城で、寛永8年(1631年)の大火で金沢城が焼失してから二ノ丸を中心に政務が行われました。

加賀藩主前田家墓所

野田山にある墓所は、藩祖前田利家を頂点とした歴代藩主墓をとりまく正室・子女等の墓約80基からなる大規模なものです。

西田家庭園玉泉園

山畔崖地を利用した池泉回遊式の庭園で、2代藩主前田利長の近侍・脇田直賢(如鉄)が着工して4代にかけて完成しました。

松並木の旧金沢下口往還

藩政時代の主な街道には松を植樹する政策がとられており、北国街道のうち城下の入口にあたる下口往還にも松並木が残されています。

前田利常と寛政の危機

2代将軍・徳川秀忠や3代将軍・徳川家光は、秩序を乱す大名を容赦なく改易する武断政治を断行しました。全国屈指の藩主である前田利常も徳川将軍家から警戒され、寛永8年(1631年)に3代将軍徳川家光が謀反の疑いとして寛政の危機を迎えました。前田利常は江戸で釈明したほか、家臣の横山康玄らが釈明して事なきを得ました。前田利常は文化面に力を注ぎ、輪島塗や金沢箔や加賀友禅、九谷焼など金沢文化の基礎をつくりました。

辰巳用水

金沢城の水利を改善するため犀川上流から水を引いた全長11キロに及ぶ用水で、寛永9年(1632年)に板屋兵四郎が造営しました。

土清水塩硝蔵跡

加賀藩が設立した黒色火薬製造施設で、辰巳用水の水流が火薬の原料である硝酸・硫黄・木炭を粉砕する水車の動力源として利用されました。

前田綱紀と文化の交流

3代藩主前田光高が早世すると、幼年の前田綱紀が前田利常を後見人として4代藩主となりました。前田綱紀は十村制を導入したほか、寛文9年(1669年)の大凶作で各地から難民が流れ込むと非人小屋を設立して保護しました。幕府からの監視の目をそらすため文化面の投資で散財し、元禄15年(1702年)に将軍・徳川綱吉が前田家本郷邸御成で出費がかさみますが、倹約を行い10年ほどで完済しました。

改作法による農政改革

一向宗が浸透していた加賀国では、一向宗を弾圧した前田家に対して年貢を納めない地域が多くありました。前田綱紀は家臣が農民を直接支配する知行制を改め、有力な豪農に十村の役職を与えるなど年貢徴収制度を改革し、農業生産を安定させて民力と税収を向上させました。

浦野事件(道閑事件)

古くから能登を本拠としていた家老・長家の領地は、家臣たちが各自の領地を小作人に耕作させる古い知行方式を採用しており、長家の家老・浦野孫右衛門は徒党を組んで隠田開発を行い私腹を肥やしていました。寛文5年(1665年)に長連頼が浦野一党に対して新開検地を申し入れましたが、寛文7年(1667年)に加賀藩は拒否した浦野一党を処罰しました。

尾崎神社

4代藩主前田光高が幕府から東照権現の勧請を許可を受けて金沢城内北の丸に造営しました。社殿は国の重要文化財に指定されています。

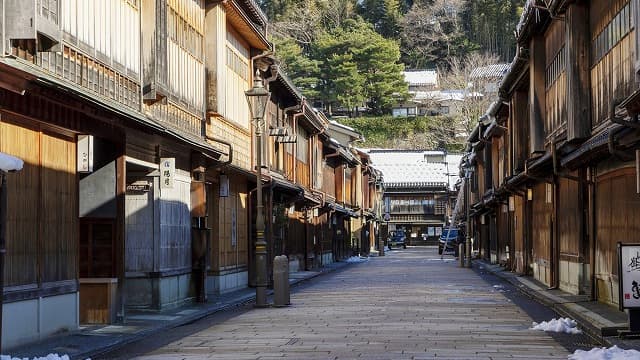

長町武家屋敷跡

加賀藩の藩士が住んでいた屋敷が多くあり、前田家の家臣・長氏の屋敷が置かれていたことから長町と呼ばれるようになりました。

家督争いと藩政の混乱

5代藩主・前田吉徳の時代は領内の金山銀山の不振も重なり、藩の財政は悪化の一途をたどりました。前田吉徳は大槻伝蔵を抜擢して倹約奨励などの藩政改革を行いました。藩の支出は制限されて大槻伝蔵が厚遇されると、前田直躬をはじめとする重臣は不満を募らせ、藩主の弟である前田宗辰に大槻の弾劾状を何度も突き付けました。

加賀騒動

延享2年(1745年)に前田吉徳が亡くなり前田宗辰が藩主となると、大槻伝蔵は蟄居が命じられたのちに越中五箇山に流されました。前田宗辰がわずか1年あまりで病没すると、異母弟の前田重煕が7代藩主となりました。まもなく前田重煕と母・浄珠院の暗殺未遂が発覚すると前田吉徳の側室・真如院が大槻伝蔵と通じていたとされ、大槻伝蔵は五箇山で自害して果てて大槻派は粛清されました。

相次ぐ藩主交代

加賀騒動の渦中にある前田重煕が25歳の若さで亡くなると、8代藩主には旧保守派が押す前田重靖が藩主となりますが、わずか半年で18歳の若さで病死しました。異母弟前田重教が9代藩主となりますが、大槻派の粛清で藩財政は悪化して打ち壊しが起こるなど藩政は混乱を極めました。前田重教は藩政の混乱により隠居し、出家していた弟の前田治脩を還俗させて藩主としました。

近江町市場

元禄3年(1690年)の大火で焼失したため、享保6年(1721年)に近江町に集められたのが始まりとされています。

前田治脩の建て直し

10代藩主となる前田治脩は藩政改革を進め、寛政4年(1792年)に藩校の明倫堂や経武館を設立するなど加賀騒動で混乱した藩政の建て直しを図りました。文化2年(1807年)には青木木米が金沢に来て、春日山窯を開きました。

金沢の文化的景観

文政3年(1820年)に加賀藩が城下の茶屋を集めて生まれた藩公認の茶屋町で、芸妓が客をもてなす大人の社交場として繁栄しました。

尾山神社庭園(旧金谷御殿庭園)

古代舞楽の楽器を模した地泉廻遊式庭園で、辰巳用水の水を高低差を利用して兼六園から暗渠で導き響遠瀑から落としていました。

幕末の動乱

10代藩主・前田治脩は、20歳を迎えた先代藩主の子・前田斉広に藩主の座を譲りましたが、政治に行き詰まり隠居して子の前田斉泰に藩主を譲りました。前田斉泰は徳川家斉の娘と婚約して徳川家と関係が深まり、幕末の動乱では公武合体を主張しました。長州藩が御所に攻め寄せた禁門の変で加賀に戻り、朝敵である長州藩に加担した疑念を解くため多くの家臣を処罰しました。最後の藩主となる前田慶寧は、慶応3年(1867年)に医療施設として卯辰山養生所を開きました。翌年の鳥羽伏見の戦いで幕府軍が敗れて朝敵となると、前田家は新政府軍に加わり明治時代を迎えることになります。

兼六園

延宝4年(1676年)に5代藩主・前田綱紀が蓮池庭を整備したことに始まります。宝暦9年(1759年)の大火でほとんどが焼失して、安永3年(1774年)に11代藩主・前田治脩が再建に着手し、文政5年(1822年)に12代藩主・前田斉広が竹沢御殿が完成して、前田斉広の依頼により白河藩主・松平定信が兼六園と名付けました。

兼六園

様々な時代の造園方法が駆使された林泉廻遊式庭園で、水戸偕楽園、岡山後楽園とともに日本三名園のひとつに数えられます。

成巽閣庭園

成巽閣は12代藩主前田齊泰が母の眞龍院の隠居所として造営した建物で、付随する飛鶴庭も国の名勝に指定されました。