日本神話と古代出雲王国

神話の国・出雲は、大国主命の国譲り神話や土地を引き寄せて国を形成した国引き神話の舞台として知られます。大和王権が成立していない弥生時代中期に強大な出雲王国が形成していたとされており、出雲大社が創建するなど日本神話や歴史において重要な地域です。

出雲国と日本神話

伊邪那岐命と伊邪那美命の二柱の神は、夫婦の契りを結び日本を形成していきました。続いてあらゆる神を生み出していきますが、火の神を生んだことで伊邪那美命は火傷がもとで命を落としました。伊邪那岐命は禁忌を犯して黄泉国を訪れますが、変わり果てた伊邪那美命から逃げ出しました。伊邪那岐命が穢れを祓うため身を清めたときに天照大御神、月読命、須佐之男命の三貴子が生まれたとされます。

岩坂陵墓参考地

火の神を生んだ伊邪那美命は火傷がもとでなくなり、比婆山に葬られたとされます。伊邪那美命の御陵比定地のひとつが岩坂陵墓参考地になります。

猪目洞窟遺物包含層

猪目湾に口をあけた海蝕洞窟内の遺跡で、弥生時代後期から古墳時代にかけて埋葬された人骨が見つかりました。出雲国風土記に記載のある黄泉之穴とする説があります。

黄泉比良坂

黄泉国より逃げた伊邪那岐命がたどり着いたところです。伊邪那岐命は大きな石で黄泉国に通じる坂を塞いで生者と死者の世界を分断しました。

須佐之男命の八岐大蛇退治

荒ぶる神として知られる須佐之男命は、亡き母・伊邪那美命に会いたい一心で暴挙を繰り返し、地上へ追放されました。須佐之男命は出雲国にたどりつき、八岐大蛇を退治して櫛名田比売を妻として迎えました。このとき八岐大蛇の体内から出現したのが天叢雲剣(草薙剣)で、天照大御神に献上されて三種の神器のひとつとなりました。

国引き神話

出雲国風土記には、国引き神話が残されています。出雲の創造神である八束水臣津野命は、小さな国を見て各地から土地を引いて繋ぎ合わせました。東端の三穂は大山を杭として北陸から陸を引き、西端の支豆支の御埼は三瓶山を杭として朝鮮半島の新羅から引いてきました。

須我神社

須佐之男命が八岐大蛇を退治して櫛名田比売と新居を構えたところと言われます。初めての宮であり、須佐之男命が最初に歌を詠んだことから和歌発祥の地として知られています。

因幡の白兎

須佐之男命の子孫である大国主命は、美しいと評判の八上比売に求婚するため、兄弟とともに因幡へと向かいました。その道中で傷ついた白兎に会い、兄たちは海水で傷が治ると嘘をつきますが、大国主命は適切な方法を教えて白兎を助けました。大国主命は八上比売と結ばれ、やがて須佐之男命の試練を乗り越えて国を治めることになりました。

大国主命の国譲り

大国主命は、国造りの大業により平和な豊葦原の瑞穂国(葦原中国)をつくりあげました。天照大御神は豊かな葦原中国を天孫が統治することを望み、建御雷命を大国主命のもとに派遣しました。建御雷命は高天原の意志を伝えて大国主命は天孫に国を託すことを決意しました。葦原中国は高天原を統べる天照大御神へと移り、統治者として瓊瓊杵尊が三種の神器を携えて高千穂に降臨しました。大国主命は国譲りの見返りとして、住処として出雲大社が与えられました。

大国主命

葦原中国を治めていた大国主命は、高天原の天照大御神に国を譲りました。大国主命は、出雲国風土記の八束水臣津野命を跡を継いだ八千矛と同一視されています。

稲佐の浜

出雲国風土記で生まれた土地であり、国譲りの際に武御雷命が降り立ちました。神無月に全国の八百万の神が集まる際の玄関口ともされています。

出雲大社

出雲大社は伊勢神宮と並び日本を代表する古社で、木造建築物として日本最大を誇る本殿があります。最古の本殿は高さ98メートルあり、高さ48メートルに改められたのちに現在の24メートルとなりました。出雲大社は謎が多く、出雲大社までの参道は下り坂で、主祭神の大国主命が西を向いて遷座されています。重さ5トンの神域を示すしめ縄が逆向きに取り付けられ、参拝儀礼が2礼4拍手1礼と4拍手と特殊なのは、大国主大神を封印するためとされる説があります。

出雲大社

大国主命を主祭神とする日本で特別な神社で、平安時代に貴族が用いた口遊には、雲太、和二、京三として奈良の大仏殿や京都の太極殿よりも大きな建造物を示す記述があります。

出雲大社復元柱

平成12年(2000年)に巨大神殿を支えた杉の丸太を3本束ねた直径3メートルの柱が見つかり、鎌倉時代中期のものと判明しています。

古代出雲王国

大和王権が成立していない弥生時代中期に、日本海側の出雲地方に強大な出雲王国が形成したとされます。出雲王国は、意宇郡を中枢とした出雲東部と神門郡を中枢とした出雲西部に分かれていました。出雲王国は広大な出雲平野の生産力と日本海の海上交易を背景として青銅器の一大産地を形成し、出雲地方の特徴的な墳墓として四隅突出型墳丘墓を造営する独自の文化を育みました。

荒神谷遺跡

銅剣358本、銅鐸6個、銅矛16本の青銅器が大量出土しました。銅剣の本数は、これまで全国で出土していた銅剣300本をこの地だけで上回ります。

西谷墳墓群

弥生時代後期に大型の四隅突出型墳丘墓がつくられました。大陸からもたらされたガラス製品や水銀朱のほか、吉備や北陸の特徴を持つ多量の土器が出土しています。

古墳時代後期の前方後円墳

大和王権が成立して各地に影響を与えるようになると、出雲市域にも大和王権の文化が入り前方後円墳や円墳が造られるようになり、出雲地方独自の四隅突出型墳丘墓は姿を消しました。出雲東部では前期から前方後方墳や方墳を主とした古墳が継続的に築かれましたが、出雲西部では前期から中期までの古墳が少なく、古墳時代後期に前方後円墳や円墳を主とする古墳が一気に増えました。

神庭岩船山古墳

5世紀末頃に築造された前方後円墳で、後円部の墳頂部に円形の縄懸突起を持つ舟形石棺の蓋石が残ります。棺身と内部の副葬品は知られていません。

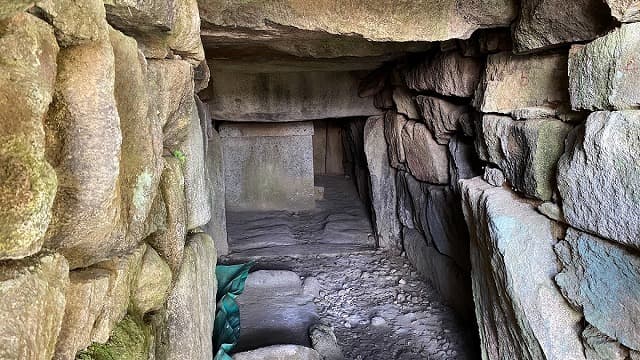

今市大念寺古墳

6世紀後半と推定される島根県最大の前方後円墳です。後円部には巨石を積み上げた横穴式石室があり、石室には2基の家形石棺が置かれています。

妙蓮寺山古墳

6世紀後半に築造された前方後円墳で、大刀、馬具、鈴釧等の副葬品が確認されました。小型の横穴式石室を有し、くりぬきの横口式家形石棺があります。

古墳時代後期の円墳

6世紀末期になると円墳の造営が主体となり、横穴式石室は切石が導入されて大型化しました。出雲東部と西部で石室構造が異なり、出雲東部では各壁に大きな一枚石を用いる石棺式石室が主流ですが、出雲西部では壁が複数の石からなる通有の横穴式石室が見られます。出雲東部と西部で古墳の造営開始時期や石室の構造が異なるのは、大和王権と関係を結んだ時期が異なることを示唆しているとされます。

上島古墳

旅伏山から派生する丘陵の中腹に所在する小規模な円墳です。6世紀前半に築造されたとされ、土中に埋めた家形石棺と小形の竪穴式石室があります。

放れ山古墳

6世紀後半から末頃に築造された小さな円墳です。両袖形横穴式石室で、凝灰岩の切石を持ち送りながら積み上げています。

小坂古墳

6世紀末に築造された小規模な古墳で、内部主体は切石造りの横穴式石室があります。奈良時代に追葬が行われ、玄室内に火葬を物語る石櫃が存在しています。

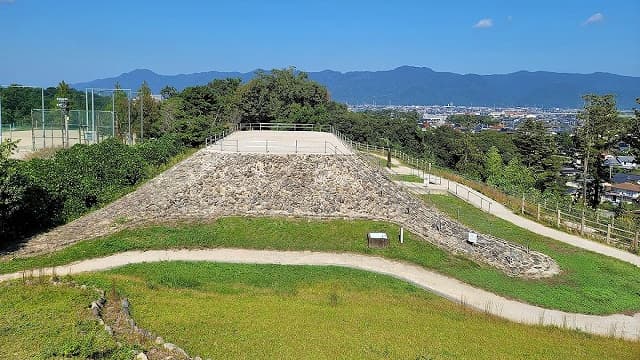

上塩冶築山古墳

6世紀末から7世紀始めに築造された出雲最大級の円墳です。ブロック状の切石を組み上げた横穴式石室には家形石棺2基が置かれています。

国富中村古墳

6世紀末から7世紀始めに築造された円墳で、横穴式石室には2基の石棺がありました。全国的にも珍しい未盗掘の横穴式石室で、200点を超す副葬品が出土しました。

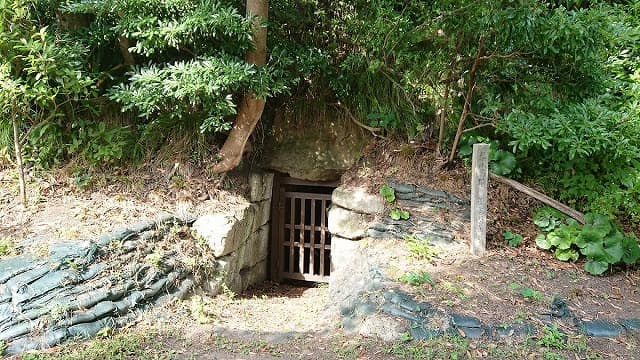

宝塚古墳

6世紀末~7世紀初頭に築造された横穴式石室を持つ古墳です。石室の天井石が露出しており、墳丘も削られていて墳形や規模は分かりません。

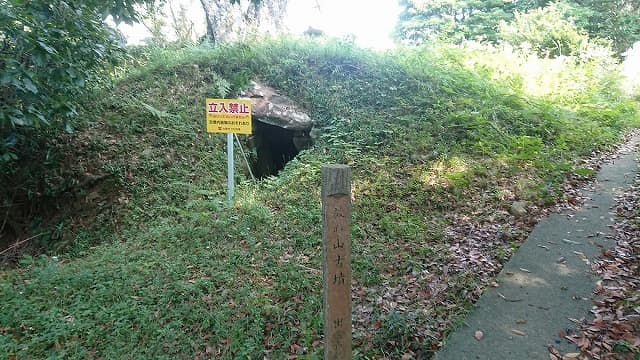

上塩冶地蔵山古墳

出雲工業高校の北にある7世紀前半の古墳で、切石造りの精美な横穴式石室が特徴です。石室は前後二つの部屋にわかれ、家形石棺と箱形の石棺が置かれています。