出雲市

出雲市は島根県の東部に位置し、北の島根半島と南の中央山地の間に出雲平野が広がります。中国山地から宍道湖と日本海に流れ込む斐伊川と神戸川は農業生産力の高い出雲平野を形成し、日本海沿いには多くの漁港も有しています。日本神話の国譲りに由来する出雲大社がある神話の国出雲として全国に知られています。

概要

- 面積

- 624.36km2

- 人口

- 172,983人(2021年10月1日)

- 市の木

- クロマツ

- 市の花

- キク

- 四季の花

- 春-サクラ・ツツジ、夏-アジサイ、秋-コスモス、冬-ツバキ

- 地図

特集

歴史

対馬海流とリマン海流が行き交うことで、古くから日本海を隔てた朝鮮半島や大陸から文化が流入しました。大和王権が成立する前から独自の文化が生まれ、日本神話の舞台ともなりました。肥沃な出雲平野は木綿の栽培が盛んとなり、明治時代に製糸紡績・製織工場の進出が相次ぎ、山陰地方における一大工業地帯となりました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

縄文時代前期までは出雲平野は存在せず海が入り込んでいたため旧石器時代の遺跡は確認されていません。縄文時代後期に三瓶山が噴火し、この土砂が堆積して弥生時代に出雲平野の原型ができたとされます。山裾の三田谷Ⅰ遺跡、出雲大社境内遺跡、後谷遺跡のほか、平野部にも矢野遺跡や蔵小路西遺跡などが形成しました。

立久恵

安山岩質の角礫集塊岩地帯が神戸川の侵食や風化で形成した約1キロにわたり奇岩柱石群で、山陰の耶馬渓とも称されています。

荒神谷遺跡

銅剣358本、銅鐸6個、銅矛16本の青銅器が大量出土しました。銅剣の本数は、これまで全国で出土していた銅剣300本をこの地だけで上回ります。

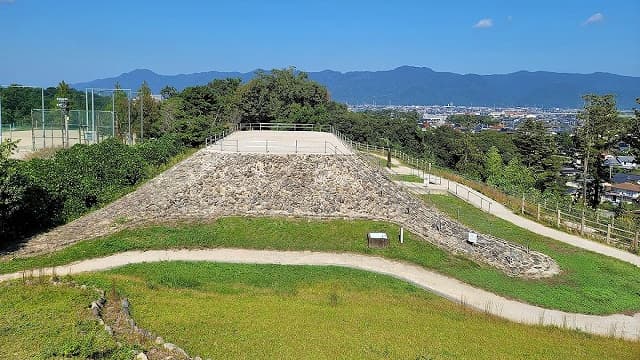

西谷墳墓群

弥生時代後期に大型の四隅突出型墳丘墓がつくられました。大陸からもたらされたガラス製品や水銀朱のほか、吉備や北陸の特徴を持つ多量の土器が出土しています。

古墳時代、飛鳥時代

対馬海流とリマン海流が行き交う場所であり、日本海を隔てた朝鮮半島や大陸から文化が流入しました。出雲東部では古墳時代前期から前方後方墳や方墳を主とした古墳が継続的に築かれましたが、出雲西部では古墳時代前期から中期までの古墳が少なく、古墳時代後期に前方後円墳や円墳が一気に増えています。

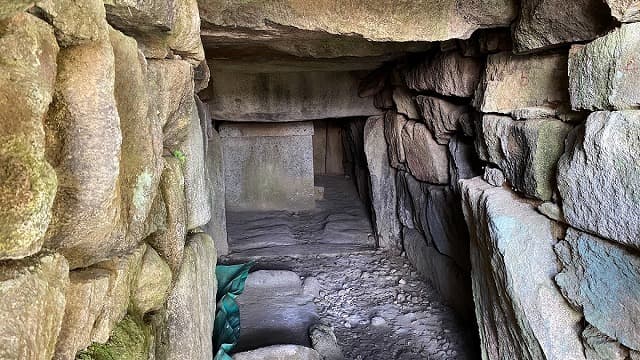

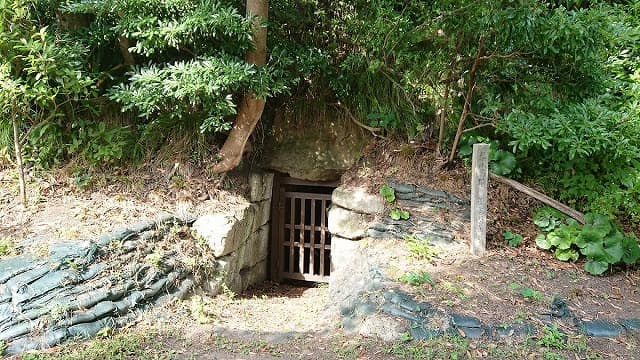

今市大念寺古墳

6世紀後半と推定される島根県最大の前方後円墳です。後円部には巨石を積み上げた横穴式石室があり、石室には2基の家形石棺が置かれています。

上塩冶築山古墳

6世紀末から7世紀始めに築造された出雲最大級の円墳です。ブロック状の切石を組み上げた横穴式石室には家形石棺2基が置かれています。

上塩冶地蔵山古墳

出雲工業高校の北にある7世紀前半の古墳で、切石造りの精美な横穴式石室が特徴です。石室は前後二つの部屋にわかれ、家形石棺と箱形の石棺が置かれています。

奈良時代、平安時代

神門水海と呼ばれていた水域は沖積作用で規模を縮小し、神西湖としてその名残をとどめました。律令体制が成立して、和銅3年(710年)に忌部子首が出雲国司として赴任しています。

光明寺3号墓

火葬された人骨を治めた岩櫃(石製骨蔵器)が発見されました。日本に火葬が取り入れて間もない8世紀初め頃の身分の高い人の墓と考えられています。

出雲国山陰道跡

天平5年(733年)に編纂された出雲国風土記にある古代道で、伯耆国から出雲国府を経由して石見国に至ります。新羅を意識した軍事防衛体制が整えられました。

鰐淵寺境内

推古2年(594年)に推古天皇の勅願により智春上人が創建したとされます。浮浪滝を中心とした修験道場であり全国的にも著名な信仰の場として発展しました。

鎌倉時代、南北朝時代

文治2年(1186年)に源頼朝は出雲孝房を杵築大社神官職とし、出雲則房にかえて内蔵資忠を杵築大社総検校としました。南北朝時代に塩冶郷を拠点とした出雲隠岐守護の塩冶高貞は、後醍醐天皇や足利尊氏に従い多くの戦果を挙げました。

室町時代、安土桃山時代

永正5年(1508年)に尼子経久が京極政経から守護職を継承し、尼子氏が勢力を拡大しました。尼子経久は鰐淵寺の運営に介入したほか、出雲大社の境内に三重塔、鐘楼などを建てました。永禄9年(1566年)に尼子義久が月山富田城を開城して毛利氏の支配下となりましたが、慶長5年(1600年)に堀尾忠氏が出雲・隠岐の領主となりました。

江戸時代

慶長8年(1603年)に出雲阿国がはじめたかぶき踊りが京都で大評判となりました。元和2年(1616年)に三木与兵衛が菱根池跡地新田に着手し、延宝6年(1678年)に大梶七兵衛が高瀬川の開削に着手しました。松江藩は水利政策により宍道湖の農地開拓を進めましたが、享保2年(1732年)の大飢饉で百姓一揆が起きました。元禄2年(1689年)に松江藩が木綿栽培を推奨したことで、18世紀から出雲平野で木綿栽培が盛んになりました。

出西・伊波野一里塚

慶長9年(1604年)に江戸幕府の命により、街道の一里ごとに塚が築かれました。旧山陰道にも出西・伊波野一里塚が置かれ、現在は松の根元が残されています。

田儀櫻井家たたら製鉄遺跡

本宅跡や山内従事者の住居跡などが残る宮本鍛冶山内遺跡のほか、生産に関連する遺構が残る越堂たたら跡、聖谷たたら跡など、たたら操業に関連する一連の遺構群が良好に残ります。

雲州久邑長沢焼窯跡

天保元年頃に肥前国伊万里の陶工・木村甚兵衛が来訪して、文政10年(1827年)ごろに開窯した藩窯跡です。天保7年(1836年)に廃窯となりました。

木綿街道

平田地区は宍道湖西岸からの水路を利用した物資の集積地として栄えました。江戸時代には雲州平田木綿の生産が盛んとなり、その集積地として繁栄しました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の廃藩置県により松江県に属したあと島根県に編入されました。明治政府が学制を公布したことを受け、明治11年(1878年)に雨森精翁が漢学塾亦楽舎を創設しました。明治26年(1893年)に平田製糸合資会社が設立されたことで、出雲市では製糸紡績・製織工場の進出が相次ぎ、山陰地方における一大工業地帯となりました。

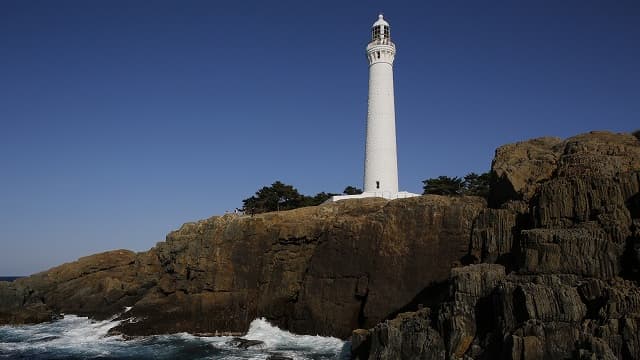

出雲日御碕灯台

明治36年(1903年)に島根半島の最南端に建設された灯台で、石造灯台としては日本一の高さを誇ります。令和4年(2022年)に国の重要文化財となりました。

旧大社駅

明治45年(1912年)に国鉄大社線が開通しますが、昭和40年代に自動車が大幅に普及すると急速に利用者が激減し、平成2年(1990)に廃線となりました。