広島市

広島市は広島県西部に位置し、中国山地を背に南面を瀬戸内海に接しています。平地部は太田川の河口に形成された三角州を中心としています。第二次世界大戦の被爆都市として世界的にもその名が知られ、世界文化遺産の原爆ドームは平和の象徴として市のシンボルとなりました。

概要

- 面積

- 906.68km2

- 人口

- 1,194,643人(2021年9月1日)

- 市の木

- クスノキ

- 市の花

- キョウチクトウ

- 市の歌

- 広島市歌

- 地図

特集

歴史

古代の広島市はほとんどが海底に沈んでおり、人びとは島である比治山に貝塚を形成しました。やがて海岸線が下がり稲作が行われるようになると、鎌倉時代に熊谷氏が地頭となりました。戦国期には毛利氏が台頭して治めるようになりますが、関ヶ原の戦い以降は福島氏から浅野氏に統治が代わりました。明治時代以降は軍都として発展しましたが、太平洋戦争で原爆が投下され焦土と化しています。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

太田川下流域は古くは海中にあり、広島湾に浮かぶ島を形成していた比治山に縄文時代の遺跡が形成されました。弥生時代になると広い範囲で稲作が営まれるようになり、弥生時代中期以降の集落では共同墓地のほか古墳が造営されるようになりました。

石ケ谷峡

太田川の支流水内川のさらに支流にある渓谷で、7キロにわたり断崖や絶壁が続き、花崗岩の白い川床を清流が流れています。

比治山貝塚

縄文時代後期から晩期に形成された貝塚で、灰褐色磨研土器や石器のほかシカやタイの骨とハマグリやカキなどの貝類が出土しています。

牛田の弥生文化時代墳墓

弥生時代中期後半の牛田の弥生文化時代墳墓は、厚さ30センチほどの貝層の下に土擴墓が作られていました。

木の宗山銅鐸銅剣出土地

3~5世紀には青銅器が作られるようになり、木の宗山銅鐸銅剣出土地からは銅鐸、銅剣、銅戈が出土しています。

畳谷弥生遺跡群

弥生時代中期から古墳時代初頭の畳谷弥生遺跡群は、住居跡や貝塚のほか墳墓が造営されています。

恵下山・山手遺跡群

恵下山遺跡、恵下山城跡、山手遺跡で構成される遺跡で、弥生時代後期から古墳時代初頭にかけての集落跡や土壙墓のほか、恵下山遺跡から須恵器、鉄刀、馬具などが出土しています。

西願寺山墳墓群

弥生時代終末から古墳時代初頭にかけて造営された西願寺山墳墓群は地域的な特色の強い集団墓で、6つの竪穴式石室、1つの箱式石棺、14の土壙が保存されています。

古墳時代、飛鳥時代

古墳時代前期になると太田川流域に中小田古墳群、宇那木山古墳群、神宮山古墳群など大型古墳が築造されるようになりました。広島県には1万か所ほどの古墳が確認されており、そのほとんどが円墳で前方後円墳や帆立貝型古墳も見られます。

中小田古墳群

4世紀後半の前方後円墳1基、帆立貝式古墳1基、円墳8基が残る古墳群で、三角縁神獣鏡のほか獣帯鏡、車輪石、玉類、鉄斧等が出土しています。

奈良時代、平安時代

律令時代になり安芸国が成立すると、可部荘、三入荘、田門荘などの荘園が設けられ、荘園で収穫される作物や特産品が朝廷や貴族などの収入源となりました。太田川河口付近には内陸部の厳島神社の荘園から物資を運び出すための倉敷地としての役割を果たしました。

鎌倉時代、南北朝時代

源頼朝が亡くなると2代将軍頼家、3代将軍実朝が早世して源氏本流の血筋が途絶え、後鳥羽上皇は承久3年(1221年)に鎌倉幕府執権の北条義時追討の院宣を発して承久の乱となりました。安芸国の守護職は武田氏に与えられ、承久の乱で討死した熊谷直国の子・熊谷直時に三入荘の地頭職を与えらました。建武2年(1335年)に足利尊氏の誘いに応じた武田信武は、毛利・吉川・熊谷氏などを味方にして後醍醐天皇側と激しい攻防を繰り返しました。

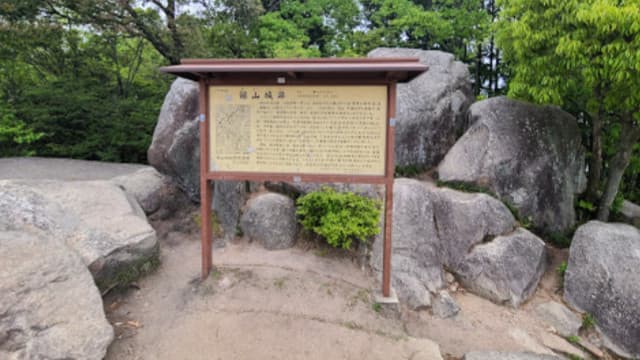

銀山城跡

安芸国の守護職を与えられた武田氏は武田山に銀山城を築いて本拠としました。

伊勢が坪(塩が坪)城跡

三入荘の地頭職を与えられた熊谷直時が築城して本拠とし、武蔵国熊谷郷から熊谷一族が移り住むようになりました。

高松城跡

南北朝時代に熊谷直経は平坦な丘にある伊勢ヶ坪城の防備に不安を感じて、急峻な高松山に高松城を築いて本拠を移しました。

矢野城跡

熊谷氏の傍流である熊谷蓮覚は後醍醐天皇側に与して矢野城を本拠として抵抗しましたが、北朝方から攻められ熊谷蓮覚らは討死しました。

室町時代、安土桃山時代

広島湾の覇権を巡り武田氏と山口の大内氏の係争地となりました。熊谷氏は武田氏に従いましたが、やがて毛利氏に従うようになりました。天文10年(1541年)に武田氏が滅亡して毛利氏が勢力を伸ばすと、弘治元年(1555年)の厳島合戦で陶氏を破り中国地方全土に勢力を拡大しました。毛利氏は豊臣秀吉の勢力下に入り中国地方の大半を領有する112万石の大名となりました。

菩提所観音寺跡

応永8年(1401年)に5代熊谷直明が空坦を招いて建立した寺院で、熊谷氏の菩提寺となりました。

土居屋敷跡

13代当主・熊谷高直が造営した屋敷を中心とした集落で、熊谷氏は日常の政務を土居屋敷で執り行いました。

江戸時代

慶長5年(1600年)の関ケ原の戦に敗れた毛利輝元は、防長2か国に移され、広島は尾張国清洲の福島正則が芸備49万8千石の領主となりました。福島氏は毛利時代に引き続き城下町の拡張や整備を行うとともに、西国街道(山陽道)を城下に通して出雲・石見国への雲石街道の整備を図りました。福島氏は幕府から広島城の無断修築の罪で改易され、元和5年(1619年)に紀伊国から浅野長晟が安芸一国と備後8郡42万6千石を領して入城しました。

広島城跡

天正17年(1589年)に毛利輝元が五ケ村といわれた太田川デルタの上に築城を始め、京都・大坂にならい城下町を築いて広島と命名しました。

地蔵河原一里塚

広島と浜田を抜ける石州街道に設けられた一里塚で、塚が取り壊されて黒松が現存していましたが、最近枯れて切り株だけが残ります。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の廃藩置県により、広島城下は広島県第一大区となり明治11年(1878年)に広島区となりました。明治22年(1889年)に宇品港が完成し、明治27年(1894年)に山陽鉄道が広島まで開通し、日清戦争で宇品港から多くの兵員・物資が戦地へ送り出されるなど、中国地方最大の軍都として発展しました。

広島大本営跡

明治27年(1894年)に広島城内に大本営が置かれるなど軍関係の施設が設置され、広島は中国地方最大の軍都となりました。

官立綿糸紡績工場跡

広島は綿花の産出が多いため、明治政府は殖産政策の一環として、熊野川の水力を動力とする官立綿糸紡績工場を明治15年(1882)に設立しました。

原爆ドーム(旧広島県産業奨励館)

第二次世界大戦末期の昭和20年(1945年)に人類史上初めて原子爆弾が投下され、広島の街は一瞬にして焦土と化して多くの人命が奪われました。

平和記念公園

昭和30年(1955年)には戦争と原爆の悲惨さを今に伝える広島平和記念資料館が開館し、名実ともに平和記念都市となりました。